|

| 이기철 시인 |

지난 5월 8일, ‘줄리의 그림자 등 어린이 책 2,528권, 학교는 왜 폐기했나?’는 씁쓸한 기사 한 꼭지가 소개됐다. (언론교육 ‘창’) ‘성교육 상식 사전’, ‘소년 소녀 평등 탐구 생활’, ‘양성평등 이야기’, ‘여자와 남자는 같아요’, ‘난 어떻게 태어났을까’ 등도 포함됐다. 이들 도서는 모두 유수 일간지나 독서 단체에서 추천 도서로 소개된 바 있다.

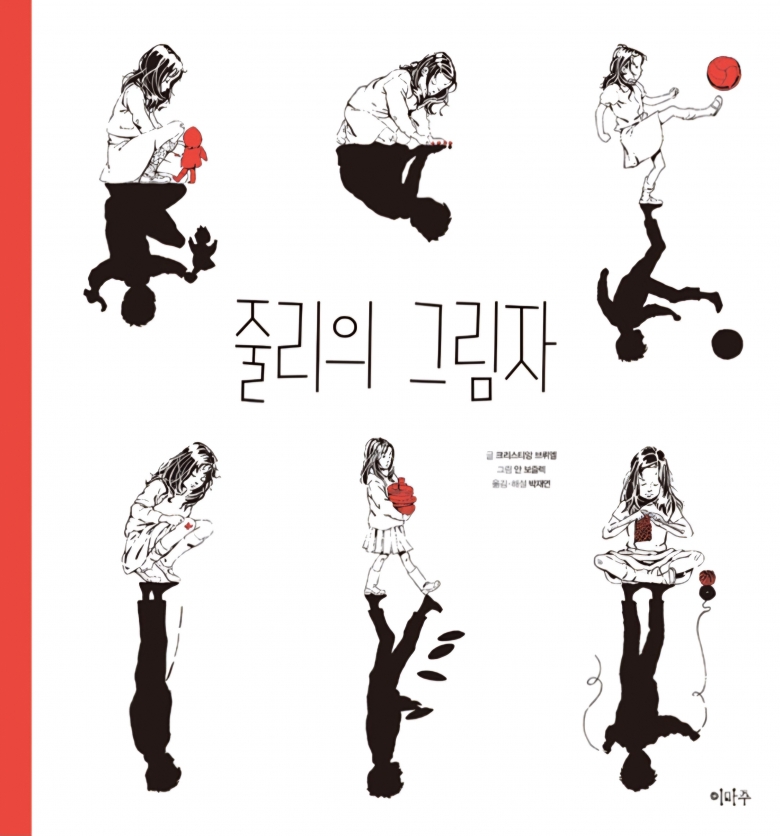

지난 4월, 문화체육관광부 산하 간행물윤리위원회는 일부 시민단체들이 심의를 청구한 청소년 성교육 도서 68권 가운데 67권에 대해서 ‘유해 도서에 해당하지 않는다’는 의결을 했지만 경기도 상당수 초‧중‧고 도서관에서 자취를 감췄다. 이중 특히 ‘줄리의 그림자’는 동성애 조장, 적나라한 삽화 등으로 아이들에게 유해하다며 일부 학부모들 반발이 심했다. 과연 ‘줄리…’는 그러한가? 책 내용을 꼼꼼하게 살펴봤다.

이 책은 1975년에 발간됐다. 그 배경에는 1968년 프랑스 대학생들 거리 시위가 있었다. (68혁명으로 불린다) 시위 모토는 ‘금지하는 것을 금지하라’였다. 이러한 금지와 억압에 맞서 자유와 항의를 외치던 움직임 이후 반전(反戰), 인권, 여성, 환경 운동으로 확산됐다. 그러한 분위기 연장선상에서 태어난 셈이다. 한마디로 말하자면 성차별을 넘어 고정관념을 깨고 자기 정체성에 관한 질문을 던지는 내용이다. 타인에 관한 이해와 인정을 찾게 하는 힘이 있다는 말이다.

|

| 사진 1. ‘줄리의 그림자’ 책 표지 |

|

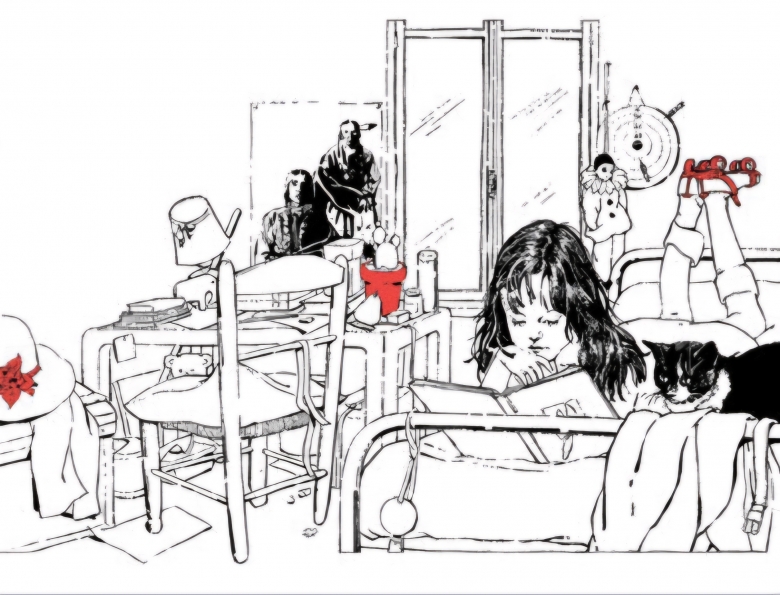

| 사진 2. 줄리 방에 걸려있는 액자, ‘아메리카 원주민’. |

‘답게’를 위해 몸부림치는 주인공 여자아이는 매번 질문을 던지지만 그럴 때마다 절망한다. 일견 겉으로 보기에는 단정하지 못하고 머리 빗기도 싫어하고 목욕도 자주 하지 않는다. 그런 줄리에게 ‘해라’, ‘하지 말라’를 반복하는 부모들이 원망스럽다. 말괄량이, 선머슴, 천방지축, 왈가닥이라고 혀만 끌끌 찬다. 급기야 엄마는 아빠에게 이런 자식을 “당신 누나 닮았나봐요”라고 한다. 부부 싸움은 불문가지(不問可知). 늘 ‘문제아’ 취급을 받는 줄리는 억울하지만 당당하고 의지가 강하다. 굴복하지 않고 매번 자기 방식으로 돌파해 나간다.

책이 가진 특징은 그림은 힘이 세다는 점을 먼저 이해해야 한다. 숨겨둔 메시지가 많기 때문이다. ‘줄리’가 주로 활동하는 방을 살펴보자. 롤러스케이트를 신은 채 책을 읽는 등 뒤 창 옆 왼쪽에 아메리카 원주민 포스터가 붙어 있다. 에스파냐 탐험가들은 처음에 아메리카 대륙을 인도로 착각, 그곳 사람을 인도 사람이란 뜻으로 ‘인디언’이라 불렀다. 사실이 아님에도 이후 침략자들은 계속 ‘인디언’으로 불렀다.

이름을 부여한다는 일은 힘 있는 자들 일방통행이었다. 부르는 사람과 불리는 사람 간 차이는 ‘이름’을 통해서 결정된다. ‘어이, 거기 서 있는 양반 이리 좀 와봐’라는 모욕을 당한 적 없는가? ‘어이없는’ 장면에서는 이름도 삭제된다. 또 한 장면, 어느 날 공원묘지에서 한 남자아이를 만난다. 둘은 곧장 친해진다. 상처 입은 영혼은 서로 알아보는 법이니깐. 줄리는 삽질을 해서 웅덩이를 만들어 그 속에 숨어 버린다. 거기서 친구가 묻는다. ‘너 거기서 뭐해?’ 답하길, ‘속 상하는 일이 있으면 여기 와서 울어. 나를 놀리는 사람이 없거든. 유리병 속에 들어 있는 오이피클처럼 말이지.’

그녀가 삽질하던 근처에 묘비(墓碑)가 하나 세워져 있다. ‘샤를 페로’. ‘잠자는 숲속의 공주’, ‘신데렐라’ 등으로 유명한 작가다. 이들 작품 특징은 모두 여자는 ‘기다리는 여자’로 묘사된다.

‘다움’과 ‘답게’는 남자에 의해 결정되는 법인가? 그럴 틀을 깨고 싶다는 강렬한 의지를 보여주는 한 컷이다. 짧은 선들로 그려내는 선묘법을 활용한 그림은 대비가 확실하다. ‘빨강’과 ‘흑’이 주는 콘트라스트가 압권이다. 세상을 흑백 논리, 즉 이중 잣대로만 봐서는 안 된다는 의미다.

최근 김유태 작가가 쓴 금서 기행, ‘나쁜 책’이 출간됐다. 세계 각국에서 벌어진 읽으면 안 되는 책 이야기다. 그는 이렇게 말한다. ‘안전한 책만이 추앙받고 안전하지 못한 책은 열위(劣位)에 놓이는 비대칭의 저울을 보며 나는 일종의 균형을 주장하고 싶었는지도 모른다. 새로 나온 책이 아니라 오래된 책, 고서 중에서도 한때나마 위험하다고 분류되었던 책, 그러면서도 현재까지 가치를 갖는 책을 자기 안에 소화 시키는 일은 작가와 독자가 길항(拮抗)하여 이루는 자유의 전진이다’고.

‘줄리의 그림자’는 이렇게 끝난다. “나에게는 나다울 권리가 있어. 그럴 권리가. 어떤 모습이면 어때. 그 누구도 아닌 줄리야.” 나부대는 줄리, 말 안 듣는 줄리, 줄리는 줄리, 그런데 줄리는 왜 읽으면 안 되는 금서(禁書)란 말인가?

가수 이용복 씨가 부른 ‘줄리아’가 갑자기 생각나는 이유는 뭘까? ‘나의 모든 것을 뺏어 가버린 여인아/ 나의 모든 것을 앗아 가버린 여인아/ 마지막 남은 나의 웃음마저도 송두리째 앗아 가버린 여인아 여인아…’ 이 노래도 금지곡이 되려나?

홈

오피니언

홈

오피니언