ⓒ 양산시민신문

초등학생 자녀를 둔 주부 강미순(45, 남부동) 씨는 설 명절이 다가오는 요즘 딸아이가 방학숙제로 설 차례상에 올라가는 음식들의 의미를 물어와 당황한 적이 있다. 매년 차례상을 준비해왔지만 한 번도 차례 음식들의 의미를 생각해 본 적이 없는 강 씨는 딸아이에게 답을 해주기 위해 인터넷과 책을 뒤져봤지만 차례 음식의 차림법만 나와있을 뿐 차례음식의 의미를 찾기는 힘들었다.

---------------------------------------------------------------------

우리는 음력 정월 초하룻날 친척들이 모여 앉아 차례를 지내지만 그 속에 담긴 의미에 대해서는 모르고 지내왔다. 설날을 맞이하여 양산향교 박순천 사무국장과 동의대학교 철학윤리문화학과 박숙희 교수의 자문을 얻어 차례상에 올라가는 음식들의 의미와 그 동안 형식적으로 행해왔던 차례 절차들의 의미에 대해 알아봤다.

차례는 왜 지내는 걸까?

우리는 설날 아침에 차례를 지낸다. 차례는 조상님에 새해 문안 인사를 드림으로써 한 해의 안녕을 조상님에 부탁드리는 것이다.

예기(禮![]() 記)에 추양계효(追養繼孝)라는 말이 있다. 죽은 사람을 공양하여 효를 이어간다는 것으로 자연적인 본성(天性)에 근본을 둔 것이다. 효는 자기 존재에 대한 보답이기 때문에 인간의 온갖 행실 중에서도 가장 근본이 되는 것이다. 한국 가정에서 관습적으로 이어져 오는 조상에 대한 제사가 조상을 추모하는 정성이라고 본다면 조상을 추모하는 것은 제 생명의 출자(出自)를 존중함을 뜻한다.

記)에 추양계효(追養繼孝)라는 말이 있다. 죽은 사람을 공양하여 효를 이어간다는 것으로 자연적인 본성(天性)에 근본을 둔 것이다. 효는 자기 존재에 대한 보답이기 때문에 인간의 온갖 행실 중에서도 가장 근본이 되는 것이다. 한국 가정에서 관습적으로 이어져 오는 조상에 대한 제사가 조상을 추모하는 정성이라고 본다면 조상을 추모하는 것은 제 생명의 출자(出自)를 존중함을 뜻한다.

제 생명의 출자를 존중하는 마음이 있어야 그 자신을 존중할 수 있고 그 자신을 존중할 수 있어야 다른 사람을 소중하게 여길 줄 아는 법이다. 그러므로 제사는 곧 제 자신의 마음을 조심스럽게 가다듬는 의식이라고 볼 수 있다.

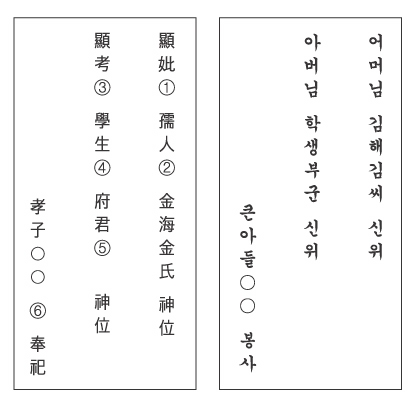

지방(紙榜), 알고 쓰자

ⓒ 양산시민신문

예로부터 지방을 쓸 때에는 하늘은 둥글고 땅은 모나다[天圓地方]고 하여 위는 둥글게 아래는 각을 지게 하여 지방을 썼다.

지방을 쓸 때에는 남자 조상과 그 아내인 여자 조상을 함께 쓰는데, 임시로 만드는 위패(位牌)이기 때문에 ‘신주(神主)’라 하지 않고 ‘신위(神位)’라고 쓴다.

남자 조상은 서쪽(보아서 왼쪽)에 쓰고, 부인인 여자 조상은 그 남편인 남자 조상의 동쪽(보아서 오른쪽)에 쓴다.

③의 ‘고(考)’는 아버지이고, ①의 ‘비( )’는 어머니이다. 제주의 처는 ‘현(顯)’을 쓰지 않고 ‘망실(亡室)’ 또는 ‘고실(故室)’이라 쓴다.

④는 돌아가신 분의 직급과 직명을 ‘홍성군수(洪城郡守)’와 같이 사실대로 쓴다. 만일 없으면 위 예문에 쓴 것처럼 ‘학생(學生)’이라 쓴다.

여자 조상의 경우, ②는 남편의 신위에 벼슬(직급·직명)을 쓸 때에는 ‘부인(夫人)’이라 쓰고, 없으면 ‘유인(孺人)’이라 쓴다. 여자 조상 자신의 직명·직급이 있을 때에는 사실대로 쓴다.

⑤의 ‘부군(府君)’은 남자 조상의 경우이고, 여자 조상이나 아내는 본관과 성씨를 쓴다.

⑥의 ‘효자(孝子)’는 큰아들이 제사를 받드는 경우이고, 작은아들이면 ‘자(子)’, 큰손자이면 ‘효손(孝孫)’라고

쓴다. 이를 쓰지 않는 사람도 있다. 지방을 한글로 쓸 경우에는 한문 서식에 준하여 쓴다.

제사상에 올리는 음식에 담긴 의미

예로부터 가가예문(家家禮文)이라고 하여 가풍이나 관습에 따라 제사상에 올리는 음식이 조금은 다르지만 조(대추), 율(밤), 시(감), 이(배), 북어를 올리는 것은 비슷하다. 그럼 과연 이 음식들을 어떤 의미를 가지고 있기에 조상님께 올리는 것일까?

대추는 원래 암수가 한 몸인 나무에서 자라며 열매가 아주 많이 열리는데, 꽃이 핀 곳에는 반드시 열매가 맺혀 예로부터 자손의 번창함을 상징했다. 게다가 대추씨는 통씨로서 순수한 혈통을 의미하기도 한다. 대추를 제사상에 맨 첫 번째로 올리는 것도 자손의 번창을 상징하기 때문이다. 폐백에서 시부모가 며느리의 치마폭에 대추를 한 움큼 던져주는 것도 이런 의미이다.

밤나무의 뿌리를 캐보면 처음 싹을 텄던 밤톨이 그대로 남아 있다. 밤을 제사상에 올리는 이유는 자신의 근본을 잊지 말라는 뜻에서 올리는 것이다. 또한 밤송이 하나에는 3개의 밤이 들어 있는데, 이것은 후손들이 조상님께 오늘날 국무총리 급인 좌·우·영의정이 되도록 잘 보살펴 달라는 의미에서 올린다고 한다.

감은 씨를 뿌린 후 그대로 키우면 언제나 돌감이 열린다. 대신 접을 붙이면 사람이 먹을 수 있는 감이 열린다. 씨를 뿌린 데서 그치지 않고 접을 붙이는 등 사람의 손길이 필요하다. 이것은 자녀 교육의 중요성을 뜻한다. 또한 조상들은 감의 씨가 6개인 것에 의미를 두어 자녀들이 ‘육조판서’가 되길 기원했다.

배는 껍질이 누런 이유로 황인종을 뜻한다고 한다. 오행에서 황색은 우주의 중심을 의미하므로, 여기에 우리 민족이 우주의 중심이라는 생각이 담겼다는 설도 있다. 그리고 배의 하얀 속살은 백의민족에 빗대어 순수함과 맑음을 상징해 제사상에 올린다고 한다.

제사상에 빠지지 않는 북어는 머리도 크고 알이 무척 많아 훌륭한 자손을 많이 두어 가문이 번창하게 해달라는 기원의 의미가 담겨 있다.

제사상에 올리면 안 되는 음식

제사상에는 제철에 나는 재료와 그 지방에서 나는 재료로 만든 음식을 올린다. 즉, 아무리 좋고 비싼 음식과 술이라도 그 지방에서 생산되지 않고 제철이 아닌 음식은 가급적 올리지 않는다.

뿐만 아니라 제사상에는 ‘치’자로 끝나는 갈치, 꽁치 등도 올릴 수 없다. 이는 비린내가 심해서 그렇다는 말도 있고 ‘치’자로 끝나는 생선은 천한 음식이라 제사상에 올리지 않는다는 말도 있다.

또 복숭아나무는 예로부터 귀신을 쫓는 나무라 하여 복숭아를 제사상에 올리는 것도 피했다.

양념 중에 마늘, 고춧가루, 파는 음식에 넣지 말아야한다고 주장하는 집안도 있다. 이는 우리나라가 유교 못지않게 불교의 영향도 많이 받았기 때문이다. 불가에서는 ‘오신채’라고 하여 자극적이고 향이 강한 채소(마늘, 파, 부추, 달래, 흥거)는 요리에 사용하지 않는다고 한다.

제사음식, 어디에 놓아야 할까?

제사상 차림의 법칙인 차림법에서 각각의 음식 위치는 어떤 의미가 있을까?

차림법은 단순히 보기 좋게 차리기 위해 만든 게 아니다. 제사상에 올리는 음식의 위치와 순서는 우리의 건강한 음식 섭취와도 관련 있다.

제사상을 차리는 차림법의 기본 원칙은 신위가 기준이 된다. 신위가 놓인 곳이 어디든 그곳을 북쪽으로 본다. 자연방향으로 신위가 동에 위치하더라도 진설에서는 북으로 간주한다. 따라서 상에서 봤을 때 오른쪽이 동쪽이고, 왼쪽이 서쪽이라고 간주하고 진설하면 된다.

신위와 가까울수록 육적, 어적, 육, 어, 육회, 어회와 같은 맛이 진한 음식을 놓는다. 반대로 멀어질수록 과일과 같이 맛이 담백한 음식을 놓는다. 조상이 상을 신위의 위치에서 바라봤을 때 맛이 진한 음식에서 맛이 담백한 음식을 순서대로 먹는다고 생각하기 때문이다.

|

| ⓒ 양산시민신문 |

자문_양산향교 박순천 사무국장

동의대학교 박숙희 교수

정리_ 노미란 인턴기자 yes_miran@ysnews.co.kr

김예린 인턴기자 beaurin@ysnews.co.kr

홈

생활

홈

생활