|

| ↑↑ 외국인이 거주하는 바산트비하르 주택가 뒷편의 슬럼가에 거주하는 최하층민들이 동물을 잡아 요리하는 과정 |

| ⓒ 양산시민신문 |

브라만도 천민이다

| ||

| ↑↑ 이운용 한국외대 인도어과 한국외대 지역대학원 정치학 석사 인도 첸나이무역관 관장 한국인도학회 부회장(현) 영산대 인도연구소장(현) 영산대 인도비즈니스학과장(현) | ||

| ⓒ 양산시민신문 |

인도하면 우리는 카스트가 제일 먼저 생각난다. 카스트는 상층부터 브라만(승려, 제사장), 크샤트리아(전사, 행정관료, 왕), 바이샤(상인, 농부), 수드라(하층민)로 나누어진다. 그리고 이런 카스트에도 속하지 못하는 최하층민을 ‘아웃 카스트’ 또는 하리잔, 언터쳐블, 불가촉 천민 이라고 부른다. 최하층민들은 그들 스스로를 달릿(Dalit)이라고 부른다.

학교에서 이렇게 배운 우리는 브라만은 상층민으로서 잘 살고 수드라, 언터쳐블들은 하층민으로서 못 산다고 생각 한다. 따라서 인도를 직접 경험해보지 않은 사람들은 하층민으로 살아가는 브라만과 브라만을 하인으로 부리는 바이샤를 상상하지 못할 것이다.

우리가 책에서 배운 인도의 카스트제도는 ‘역할’로서의 카스트를 말한다. 그런데 일상생활에서는 ‘역할’보다도 ‘돈’으로 사회적 지위가 결정된다. 경제적으로 부유한 계층은 사업을 하는 사람들로서 이들은 상인 카스트 출신이 많다. ‘역할’로 볼 때 이들은 브라만이나 크샤트리아 보다 낮은 바이샤 카스트가 틀림없으나 현실 사회에서는 최상층의 생활을 한다.

이들 집에서 가정부로 일하는 사람들은 대부분 브라만이다. 왜냐하면 브라만은 최상위 카스트로서 가장 깨끗하고 아래 계층으로 내려갈수록 점점 부정(不淨)하다고 본다. 따라서 잘사는 바이샤 계층의 집에 그 보다 하위인 수드라 계층의 사람이 가정부로 일하면 그가 준비한 음식은 불결하므로 먹을 수 없다. 따라서 자신보다 상위 계층인 브라만이 가정부로 일해야만 그가 지은 밥은 깨끗하므로 먹을 수 있다는 것이다.

따라서 브라만이 카스트로는 최상위이지만 ‘돈’이 없으면 자기보다 하층 카스트 집에 가서 가정부로 생계를 유지한다. 이때 받는 보수는 매우 낮은 수준이어서 저축은 꿈도 못 꾸고, 때로는 ‘돈’이 아닌 음식을 보수로 받는다. ‘돈’이 없으면 브라만도 천민으로 살아야 하는 것이다.

‘역할’로서의 카스트 사례를 보자. 남인도에서는 창업이나 개업을 할 경우 ‘뿌자’라는 것을 지낸다. 우리나라의 고사 같은 것이다. 우리나라에서 고사를 지낼 때는 회사의 사장님이 제일 앞에 나서서 절을 하는 것이 일반적이다. 그러나 인도에서는 사장이 브라만 출신이 아니면 앞에 나서지 못하고 직원 중에서 브라만 출신이 나서서 의식을 거행한다. 즉 제사장은 브라만의 ‘역할’이므로 다른 카스트는 그 ‘역할’을 할 수 없는 것이다. 이 ‘역할’의 카스트를 우리는 인도에서의 생활상의 상하관계로 잘못 알고 있는 것이다.

그래도 수 천 년 이어온 브라만들의 자부심은 아직도 대단하다. 우리 기업이 인도 소프트웨어 기술자들을 채용해 숙소를 제공하자, 한 기술자가 다른 동료와 함께 방을 사용하는 것을 거절하였다. 이유는 브라만 출신인 자기는 다른 카스트 계층 사람과 함께 생활할 수 없다는 것이다.

인도 진출 외국기업이 회사 내에서 직원들을 지휘하는 위치에 브라만이 아닌 수드라 출신을 앉히면 지휘계통에 많은 문제가 발생한다. 따라서 인도에 진출한 기업은 이런 문제도 세밀하게 살펴야 한다.

|

| ↑↑ 델리에서 드와르카로 가는 도중의 철도 건널목 |

| ⓒ 양산시민신문 |

인도인은 주민등록증이 있을까

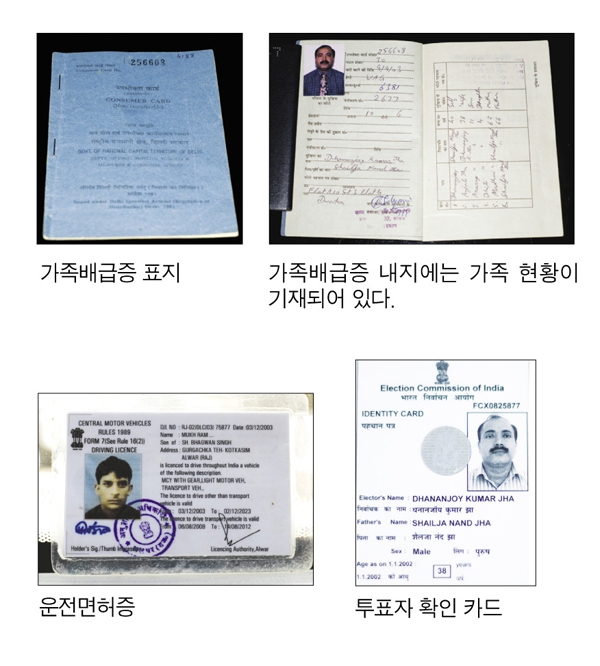

인도인에게는 우리와 같은 개념의 주민등록증이 없다. 인도에 투자 진출한 우리 기업이 채용할 근로자에게 주민등록을 떼어오라 하면 이를 이해하지 못할 뿐 아니라 아무도 이를 가져오지 않는다. 주민등록증 대신 가족배급증, 여권, 운전면허증 등을 가져온다.

|

| ⓒ 양산시민신문 |

인도에는 주민등록 대신 출생확인이라는 제도가 있다. 첸나이 같은 대도시는 대부분 병원에서 발급한 출생확인증으로 구청에 등록한다. 시골 마을에서는 빤차얕 오피스(말단행정관서)의 추천으로 따실다르(면사무소나 군청 정도 단위)에 등록한다. 그러나 실생활에서 중요한 신분확인서는 10학년 졸업시 발급하는 SSLC(Secondary School Leaving Certificate)라는 일종의 졸업확인증이다.

이 증서에는 본인의 성명 외에 아버지의 성명ㆍ주소ㆍ성적ㆍ소속 커뮤니티(일종의 카스트 명칭) 생년월일 등이 명기된다. 최근에는 12학년 졸업확인증 HSSC(Higher Secondary School Certificate)도 많이 사용한다.

다수의 하층민이 주민등록대신 주로 사용하는 배급증은 공무원이 실사를 통해 발급한다. 온 가족이 함께 명기된 이 배급증으로 쌀이나 기름 등 정부가 공급하는 생필품을 싸게 구입할 수 있어 이를 둘러싼 비리도 많다고 한다. 무역관의 한 인도 직원 가족은 배급증을 날치기 당한 후 재발급 신청을 하였으나 2년이 지나도 발급되지 않고 있다. 어떤 인도인은 배급증을 이중으로 갖고 있으며 가족 수를 속이기도 한다.

주민등록이 없으므로 선거인 명부작성도 일선 공무원이 선거 때마다 실사를 통해 작성한다. 필자가 아는 한 정당 관련자는 지역에 따라서는 실제 투표율이 매우 낮아서 이중투표도 상당하다고 한다. 이 경우 선거인 명부와 실제 투표자의 일치여부를 확인하기가 어려워 투표를 한 사람에게는 왼손 집게손가락 손톱에 지우기 힘든 잉크로 표시를 한다. 이중투표방지를 위한 것이다.

최근 인도정부는 투표자확인카드(Election Commission of India Identity Card) 발급을 추진하고 있다. 향후 우리의 주민등록증처럼 사용될 것으로 보인다. 선거를 목적으로 정치인들의 필요성에서 주민등록 제도가 시작되는 것이다.

철도 건널목 차단시간은

인도 최초의 기차는 1853년에 등장했다. 당시 뭄바이에서 34km로 시작된 철도 길이는 오늘날 6만3천km로 세계 3위를 자랑한다. 인도철도는 하루에 백만 톤의 화물과 천백만 명의 승객을 나르고 있다. 전체수송량의 거의 30%를 차지한다.

현재 인도에서 가장 빠른 기차는 시속 140km이며, 가장 긴 터널은 6천500m, 가장 긴 철교는 3천64m이다. 고산지역의 여름 휴양지에는 Toy Train도 있고 최근에는 박물관에서 잠자던 Fairy Queen이라는 이름의 142년 된 구식 증기기관차가 호화관광열차로 부활해 인기를 끌고 있다. 반면에 시골의 주요 운송 수단이던 증기기관차는 운행이 중지될 예정이라고 한다.

이러한 철도가 도시지역의 건널목에서는 주민들의 애물단지가 된다. 건널목 차단기가 한번 내려가면 30분 정도 기다리는 것은 보통이다. 기차가 지나갔는데도 20~30분씩 차단기를 올리지 않고 길을 막아 두기도 한다. 첸나이 공항 근처에 주재하는 우리 기업인은 출근시간에 건널목에서 무려 2시간을 기다린 적도 있다고 한다. 항상 그런 것은 아니지만 1분 정도의 기차 통과를 위하여 한 시간씩 기다리다 보면 정말 속이 터진다.

느리기로 소문난 인도인들도 철도 건널목에 대해서는 불만이 많은지 출근길 시민들이 건널목 역사와 기물들을 부수고 항의했다는 신문기사를 가끔 본다. 실제로 기찻길을 건너야 하는 공장 부지나 주택은 임대료가 다른 지역보다 매우 낮다.

건널목 문제의 대부분은 직전 역에서 안전신호를 보내지 않기 때문이라 한다. 성실치 못한 직전 역의 공무원이나, 시민들이야 불편하든 말든 자기책임 아니라는 해당 역 공무원의 무책임한 태도는 많은 것을 생각하게 한다.

택시 없는 거대도시 첸나이

인도 동남부의 항구도시 마드라스는 96년부터 첸나이로 이름이 바꾸었다. 첸나이는 인구 850만명으로서 뭄바이 1천700만, 콜카타 1천600만, 뉴델리 1천400만에 이어 네 번째다.

이처럼 커다란 도시에 놀랍게도 택시가 거의 없다. 뉴델리에는 동네 어귀마다 택시회사가 있고 콜택시처럼 전화를 걸면 집으로 온다. 그러나 한국처럼 아무 때나 지나가는 빈 택시를 탈 수는 없다. 따라서 택시를 불러서 타고 갔다가 시간이 오래 안 걸리면 기다려 달라고 하는 것이 편하다. 뭄바이에서는 한국과 마찬가지로 거리에서 지나가는 빈 택시를 언제나 잡을 수 있다. 에어컨 달린 택시도 자주 본다.

택시라고 해야 섭씨 40도를 오르내리는 날씨에 에어컨도 없고, 의자도 불편한 일이십년 된 구형택시가 시속 30~40km 정도로 달리는 것이 대부분이다.

첸나이에도 택시가 전무한 것은 아니다. 고급 호텔이나, 공항, 중앙철도역 등에 택시가 일부 있다. 그러나 호텔에 택시를 요청하면 택시가 아닌 여행사 렌터카를 대기시킨다. 시내 거리에서 택시를 찾아보기는 쉽지 않다. 이는 뭄바이나 뉴델리와는 달리 택시를 이용할 정도의 소득계층이 매우 적기 때문이다.

|

| ↑↑ 델리의 렌트카 운전기사와 손님이 가격을 흥정 중이다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

문짝도 없는 삼륜 오토릭셔가 택시 대신 서민의 발 노릇을 한다. 택시가 없으므로 외국인, 특히 사업차 방문한 비즈니스맨들은 비싼 여행사 렌터카를 타게 된다. 렌터카도 미리 예약해두지 않으면 많은 시간을 허비하며 기다려야 한다. 렌터카이므로 뉴델리나 뭄바이의 택시비용의 두 배 정도는 주어야 한다. 주재원들도 가까운 곳의 렌터카 전화번호를 모르거나 급한 경우엔 어쩔 수 없이 삼륜 오토릭셔를 타야 한다. 먼지와 매연 속에서 뜨거운 바람을 맞으며 달려보면 그때야 비로소 인도를 알게 될 것이다.

홈

기획/특집

홈

기획/특집