|

| ⓒ 양산시민신문 |

히말라야 산맥은 마이오세(약 2천600만년 전부터 700만년 전까지로, 신생대 제3기 초에 해당하는 지질시대)에 인도 대륙과 티베트 고원이 부딪히면서 퇴적 분지가 압력을 받아 형성되기 시작했다.

에베레스트라고 부르게 된 사연

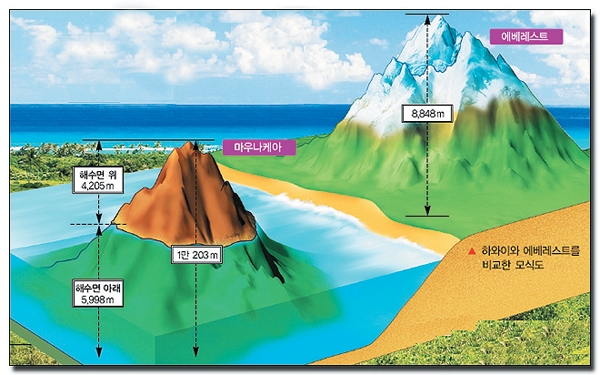

1852년의 일이다. 인도 델리 북북동 140km 떨어진 데라-둔에 있는 인도측량국 장관실로 인도인 측량계산주임이 뛰어들며 숨막힌 소리로 “각하, 지금 세계에서 제일 높은 산을 발견했습니다”라고 외쳤다. ‘15호 봉우리’로 부르던 산이 8천848m 높이로 계측돼 세계 최고봉임을 알았다는 이야기다. 1849년까지 세계 최고봉은 캉첸중가(8천603m)로 알려졌다.

이렇게 발견된 세계 최고봉에 영국왕실지리학회가 전임 측량국 장관이었던 죠지 에베레스트의 이름을 따서 ‘마운트 에베레스트’로 한 것은 1865년의 일이다. 티베트에서는 ‘초모랑마’로, 네팔에서는 ‘사가르마타’ 라는 이름으로 불리고 있었지만 당시는 서로 국교와 교역이 없어 모르고 지냈다.

에베레스트 산은 대기권을 벗어나 산소가 희박한 성층권 가까이 솟아 있어 산소 부족과 강풍, 혹한 때문에 정상부의 비탈에는 어떠한 동식물도 살 수가 없는 죽음의 지대(Dead Zone)다. 비는 내리지 않고, 계절풍이 부는 여름 동안 눈이 내려 눈더미를 이룬다. 이 눈더미는 증발선(蒸發線) 위에 있기 때문에 보통 밑으로 흘러 빙하를 이루는 넓은 만년설 분지를 형성하지는 않는다고 한다. 그래서 에베레스트 산의 빙하는 자주 일어나는 눈사태를 통해서만 형성된다. 주요 능선으로 서로 분리된 산 측면의 빙상(氷床)은 산비탈에서 아래로 산기슭까지 뒤덮고 있으나 점점 기후가 변하기 때문에 조금씩 뒤편으로 물러나는 경향을 보인다. 정상부는 북서풍이 거세게 불기 때문에 겨울 동안 비교적 눈이 쌓이지 않는다.

19세기 시작된 등산 황금기

세계 최고봉이 발견된 19세기 중엽은 유럽에서 비로소 등산에 활기가 일기 시작한 시기다.

즉, 유럽에서 가장 높은 몽블랑이 1786년 처음 등정되면서 알피니즘의 여명기를 열어젖힌다. 1865년에는 인간이 달나라에 가기 전에는 오를 수 없으리라던 4천m급 마지막 보루였던 마터호른이 에드워드 윔퍼에 의해 초등정됨으로써 이른바 등산 황금기를 장식했다.

알프스에서 이렇게 눈부시게 산악활동을 벌인 것은 당시 국력에 힘입은 영국인들이었지만, 1875년에 영국산악회가 생기면서 비로소 근대 등산이 제 모습을 갖추었고 점차 표고 4천m 지대에서 카프카스, 뉴질랜드 그리고 안데스로 무대를 넓혀 나갔다. 그리하여 19세기 말에는 머메리의 낭가파르밧 도전으로 인간이 처음 8천m급 히말라야 고봉과 만나게 되었다.

히말라야 고봉에 대한 관심이 등산가들 사이에 날로 고조되어 갔지만 20세기가 시작되도록 세계 최고봉 에베레스트에 도전하는 자가 없었다.

1909년 이탈리아의 아브룻지 공이 히말라야 원정대를 꾸려 8천m급인 K2에 도전했지만 실패하자 방향을 틀어 초코리자(7천654m) 정상 가까이 진출하기도 했다. 그 때까지 히말라야 고봉으로서 가장 높이 오른 기록이었다.

이렇게 20세기 초엽 이탈리아가 히말라야에 관심을 크게 가지고 있었지만 1914년 제1차 세계대전의 발발로 더 이상 행동에 옮기지 못했다.

극지 탐험 뒤에도 미답으로 남아

이 무렵 지구 위에는 또다른 탐험 활동이 벌어졌는데 그것은 다름 아닌 남극과 북극이 그 대상이었다. 북극은 1909년 미국의 피어리가, 남극은 1911년 노르웨이의 아문센이 극점까지 도달했다. 그리하여 끝내 인류에게 남은 큰 모험의 하나가 세계 최고봉 에베레스트산에 오르는 일이 됐다.

1918년 제1차 세계대전이 끝나자 에베레스트에 관심이 모아지기 시작했다. 그러다가 마침내 1921년 5월 영국원정대가 거보를 내딛지만 에베레스트 가까이 갔다오는 미지의 세계를 더듬는 탐색대에 불과했다. 이것이 역사상 세계 최초의 에베레스트 원정이었다. 3년 후 1924년 에베레스트 3차 원정대가 장도에 올랐다. 엔드류 어빈과 죠지 말로리는 에베레스트 초등정을 위해 북동릉코스로 등반하다 정상 276m를 남겨놓고 실종되고 말았다. 그 당시 영국에서는 말로리와 어빈의 장례식을 세인트폴 대성당에서 국왕이 배석한 가운데 국장으로 치렀다. 그들의 시신은 75년 후인 1999년에 8천5백m지점에서 발견되었다. 한때 매스컴은 죠지 말로리에 대한 등정 여부가 도마 위에 올랐다. 말로리가 정상까지 갔다가 하산 중에 실종되지는 않았을까 하는 의혹을 제기하기도 했다. 풀리지 않는 수수께끼다.

산이 그 곳에 있어 오른다

에베레스트 북동릉쪽에 30km나 되는 유명한 롱북빙하가 있는데 이것도 영국원정대 말로리가 붙인 이름이다. 말로리는 원정을 떠나기 전 필라델피아의 한 강연에서 “당신은 왜 위험하고 힘들며 죽을지도 모르는 산에 갑니까?”라는 질문에 “산이 그 곳에 있으니까(Because it is there)"라는 말을 남겼다. 이렇게 세계최고봉 에베레스트는 인간의 발자국을 허용하지 않다가 32년만인 1953년 5월 29일 오전 11시 30분 뉴질랜드 출신 에드먼드 힐러리와 텐징 노르게이 셀파에 의해 정상을 허락하고 말았다 그들은 지구의 용마루 제3의 극지 에베레스트에 오른 것이다. 이것이 에베레스트 최초 등정기록이다.

1977년 9월 15일 한국산악회 고상돈 대원이 에베레스트 정상에 올라 “여기는 정상 더 이상 오를 곳이 없다”며 세계에서 8번째로 등정한 국가가 됨을 알렸다. 그 당시만 해도 에베레스트는 한 해 한 팀만 등반허가를 내주었다. 1977년 에베레스트에 오른 산악인은 고상돈 한 명뿐이었다.

1978년 라인홀트 메스너와 피터 하벨러가 에베레스트 무산소 등정에 성공하고, 1988년 프랑스 산악인 장 마르크 브와뱅이 에베레스트 정상에서 패러글라이딩 활강에 성공하는 등, 에베레스트는 세계 산악인들이 각종 진기록을 만들어 내는 역사의 현장으로 주목을 받는다. 에베레스트를 오르고 싶어 하는 산악인들이 부쩍 늘어나면서 에베레스트는 몸살을 겪는다. 그래서 산악인들을 고객으로 보고 출현한 것이 상업등반대다.

상업등반대 출현과 이어지는 참사

1996년 에베레스트 상업등반대가 등반도중 대참사를 겪는다. 뉴질랜드 산악인 로보홀이 이끄는 상업등반대 ‘어드벤쳐 콘설탄트 팀’과 미국의 스콧 피셔가 이끄는 ‘마운틴 매드니스 팀’이 18명의 대원들과 8천m에서 벌인 삶과 죽음의 드라마가 ‘희박한 공기 속에서’라는 책으로 출간되며 영화화됐다. 산악인들의 필독서라고 전해지고 있다.

로보홀 대장도, 스콧 피셔 대장도 지구의 자전과 공기의 대류 현상이 결합해 일어나는 제트기류가 히말라야 에베레스트능선을 강타하는 갑작스런 기상이변에는 속수무책이었다. 죽음의 지대에서 히말라야 특유의 혹한과 회오리성 강풍에 휘말려 대원들과 함께 죽어가는데 유명한 러시아 산악인 가이드 아나톨리 부끄리프만 살아서 돌아온다. 혼자 살아온 그는 쏟아지는 기자들의 질문에 "산에서 남의 도움이 필요한자는 산에 가지마라"라고 답했다. 그는 훗날 안나푸르나 남벽에서 등반 중 추락사 했다.

에베레스트 등반루트 중 가장 위험하다고 하는 곳은 쿰부아이스폴지역이고 히말라야를 통틀어 가장 많은 사고유형은 눈사태로 인한 것이다.

|

| ↑↑ 산소마스크를 쓰고 로프를 이용해 설산을 오르는 원정대 |

| ⓒ 양산시민신문 |

|

| ⓒ 양산시민신문 |

홈

기획/특집

홈

기획/특집