| ||

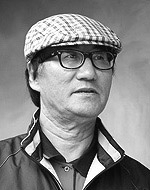

| ↑↑ 김백 양산시인협회 회장 | ||

| ⓒ |

숲을 나서면 불현듯 나타나는 수채화 한 폭. 이른 아침 무논에서 먹이를 찾고 있는 하얀 백로 한 쌍 눈부시다. 마알간 햇살에 어린 벼들은 키를 키우고 물자라 민달팽이 논고동들이 몸을 부풀리고 있다. 수컷이 긴 다리로 논바닥을 꾹꾹 눌러 놓고 가면 뒤따라가는 암컷이 먹이를 줍는다.

푸른 카펫 위를 걷는 우아한 걸음과 파닥이는 날갯짓은 파스르의 독무를 추는 백조의 호수를 회상케 한다. 러시아의 붉은 광장은 밤빛이 현란했다. 나는 그 밤빛에 흔들리며 볼쇼이 극장까지 걸었다. 그때 나는 극장 앞 분수대 벤치에서 백조의 호수 막회를 기다리다 흘러나오는 차이코프스키의 ‘정경’을 듣고 그만 눈을 감아버리고 말았다. 저음의 하프를 곁들인 라이프 모티브의 멜로디 저렇듯 애절함이라니. 굳이 극장 안으로 들어가지 않아도 이방인은 감동에 사로잡히고 말았다. 그렇다 저 철새들도 낯선 어디엔가 알을 낳고 새끼를 치며 아름다운 일가를 이룰 것이다.

소도(小都)의 아침은 이렇게 온다. 우체국에 가서 안부를 부치고 은행엘 가고 쇼핑을 하며 의사를 만나는 일상들, 이 모든 일들을 걸어서 1시간 이내에 할 수 있는 동선이 집약돼 있는 곳이 웅상이다. 현대의 타인들에게 홈이란 개념은 엇비슷하겠지만 ‘살다보니 이곳이더라’가 쉬운 답일 것 같다. 나 역시 평산동 주민증을 20여년 품고 지냈으니 태생의 홈보다 오래 산 셈이다.

이 소도의 공기는 분명 다르다. 피부에 닿은 감촉도 색깔도 이 모든 것들은 이곳에 오기 전의 것들과는 다르다는 걸 알게 됐다. 정주의 본질이란 일상의 공기를 마시는 일, 엽서의 색이 바래듯 기억이 지워지고 바람에 나뭇잎이 떨어져도 공기의 본질은 사라지지 않는 것, 삶의 품격은 이 일상의 공기의 질에 따라 달라진다.

반도에서 해가 먼저 뜨는 신성한 산과 작열하는 여름바다가 지척에 있고 가을꽃을 피우는 작은 강이 도심을 흐르는 곳, 도서관이며 체육공원, 산사로 오르는 고즈녁한 사색의 소로 길, 이 모두가 소도 웅상의 공기이다.

저녁 창을 열면 공원에서 타인들이 연주하는 음악소리가 어둠처럼 찾아든다. 소도의 신선한 공기는 나에게 기꺼이 시(詩)밭이 되어 주었다.

고맙다.

사랑한다.

홈

오피니언

홈

오피니언