북부동 울산지방법원 양산지원 골목 한켠에 있는 건물 2층 입구에 지문서화연구실(志文書畵硏究室)이란 현판이 걸려있다. 가파른 계단을 오르니 서예를 익히는 문우들이 먹을 갈고 글씨를 쓰고 담소를 나누고 있다.

지문서화연구실은 돈을 주고 글씨를 배우는 서예 학원이 아니라 이름처럼 뜻 있는 사람들이 모여 붓글씨를 쓰는 공간이다. 이름에 걸맞게 서예를 좋아하는 이들이 쌈짓돈을 모아 서예와 묵화를 즐기는 공간이다. 그 연구실을 드나드는 나이 지긋한 어르신들까지 깍듯이 선생님이라 부르는 이, 그가 송은(松垠) 박추하 선생이다.

| ⓒ |

한학자 가문의 후손

직업은 경찰관

그는 서예가이기에 앞서 시민의 안녕을 책임지는 경찰관이다. 양산경찰서 112 종합상황실에 근무하는 박추하 경위, 경찰과 서예란 단어가 웬지 낯설다는 물음에 서예에 입문한 경위를 풀어 놓았다.

그는 경남 하동군 하동읍 흥룡리에서 태어났다. 조부가 한학자 고 해강 박창호 선생으로 서당 훈장을 하셨다. 그러니 태중에서도 글 읽는 소리를 들었고 태어나서는 붓글씨를 쓰는 환경에서 자랐다.

조부는 서당에서 아이들을 가르치는 한편으로 짬이 날 때 마다 관혼상제 풍습 등 우리 고유 민속문화에 대해 자필로 기록해 나갔다. 그 서책이 나무 궤짝으로 몇 궤짝이 됐다고 한다. 그런데 조부가 돌아가시고 서책을 하동의 지식인들이 너도나도 들고 가버려 정작 자신이 간직하고 있는 것은 몇 권되지 않는다. 그 서책이 있었으면 지인들과 나눠 읽으며 서체를 공부하는 데 도움이 됐을 터라 못내 아쉽다고 한다.

첫 작품 반야심경 내 놓자

부모, 할아버지 유지 이어라

그는 어려서부터 한문을 읽고 붓을 잡았다. 초중고 때도 시험 시기를 빼곤 붓글씨를 썼다. 그러다 보니 학교에서 붓글씨가 필요할 때면 그는 수시로 불려 다니곤 했다. 그러다 고등학교 때 최초의 작품이라 할 반야심경 전문을 붓글씨로 써 병풍을 만들었다.

그가 쓴 반야심경 병풍을 본 부모와 형제들은 이구동성으로 “필체가 남다르다. 할아버지 피를 물려받은 건 너”라며 가풍을 이어가길 바랐다. 더구나, 큰 형은 출가를 해 법명 성관으로 수도의 길을 걷고 있는 터라 가문의 유지를 받들 수 없는 상황이었다. 하지만 고등학교 졸업 후 군대를 가야했다.

남중석ㆍ박명희

두 스승에게 사사

그는 의무경찰을 지원해 입대하면서 붓을 놓아야 했다. 3년여 휴면기를 거쳐 제대 후 경찰에 입문했고 하동에서 2년여를 근무하다 1989년 양산으로 전출을 받았다. 경찰 업무에 어느 정도 익숙해지자 스멀스멀 본능(?)이 살아나기 시작했다.

그러던 차에 지금의 지문서화연구소 자리에 있던 ‘묵전 서예학원’이 눈에 들어왔다. 서예를 제대로 해보자고 결심했다. 그때부터 비번은 물론 시간이 날 때마다 붓을 잡았다. 밤새워 근무한 피로감에도 붓만 잡으면 온갖 시름과 잡념이 사라지더란다. 그렇게 운파 남중석을 스승으로 모시고 5년간 수학했다.

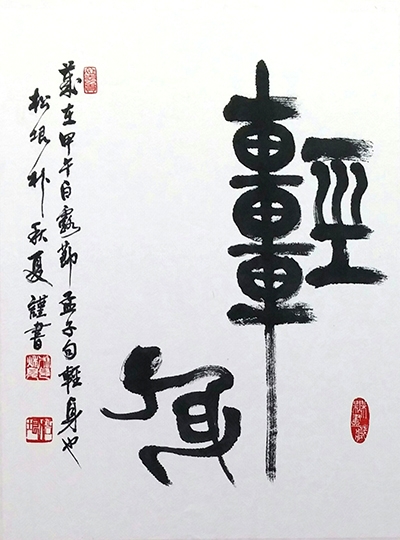

|

| ↑↑ 박 서예가의 전서체 작품. |

| ⓒ |

스승 운파에게 해서, 전서, 예서를 뗀 그는 부산에 있는 신라서실까지 오가며 송강 박명희 선생에게 행초서를 배웠다. 어려서부터 눈을 뜬 서예, 고등학교까지 10여년 넘게 붓을 잡았으나 평생을 서예로 일관해온 스승들에게 그는 초보에 다름 아니었다. 그렇게 잘할 수 있고 좋아하는 서예에 빠진 그는 먹을 벼린 시간들만큼 나날이 짙게 먹물이 들어갔다.

그는 요즘 행초서에 집중하고 있다. 행초서는 다른 서체를 다 섭렵한 후에라야 쓸 수 있는 서체다. 다시 말해, 물이 흘러가듯 유려하면서도 힘이 느껴지는 행초서는 서예의 맛을 온전히 느낄 수 있을 때 구사할 수 있는 서체다. 그는 서예의 꽃으로 불리는 행초서의 매력을 탐닉하고 있다.

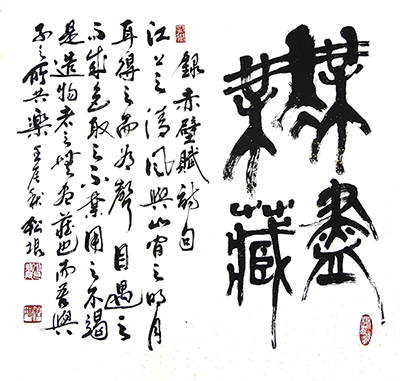

|

| ↑↑ 전서체와 행초서를 한 종이에 쓴 혼서 작품 |

| ⓒ |

서각ㆍ문인화도 공부 중

서예와 더불어 나무에 글을 새기는 서각을 해온지도 15년여다.

서각은 누구에게 배운 게 아니라 함께 활동하는 서예가 서곡 박영은 선생과 함께 익혔다. 그는 한지가 아닌 건물 벽에 글을 쓰는 벽서도 한다. 출가한 큰 형이 주지로 있는 하동 와룡사 벽서를 그가 다 썼다. 그는 또 먹으로 그리는 그림, 문인화로 폭을 넓혀가고 있다.

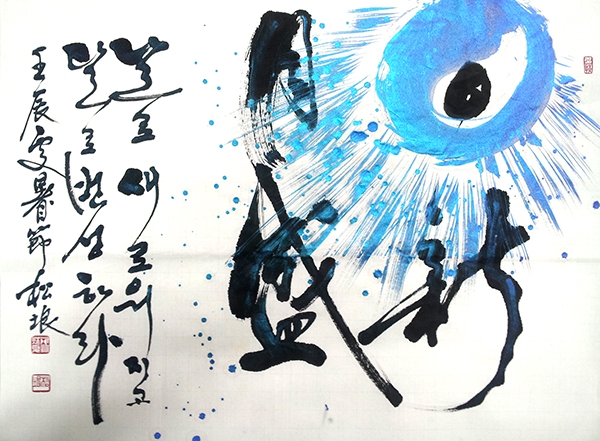

|

| ↑↑ 일신월성(日新月盛) |

| ⓒ |

그에게 있어 서예가 주는 매력은 무엇인가. 무엇보다 먹을 갈고 글씨를 쓰는 시간동안 마음이 평상심을 유지하며 심신의 안정을 취할 수 있는 게 가장 큰 매력이라고 한다. 나아가, 명심보감, 논어, 채근담 등 좋은 책에 실린 좋은 글귀를 읽고 쓰며 자신의 내면세계를 다듬을 수 있는 것 또한 서예가 지닌 미덕이라고 한다.

그는 스승 운파가 쓰 준 ‘학연 후 지부족(學硏 後 知不足)’이란 글귀를 경구로 두고 산다. 중국 고대 경전인 예기에 나오는 말인데 ‘배우고 난 뒤에 부족함을 알 수 있다’는 뜻이다. 즉, 모르면 부족함도 모른다는 것이니 부족함을 알아야 더 발전할 수 있기에 늘 자신을 되돌아보게 하는 글이라고 한다.

그는 (사)한국서예협회 양산지부장, 한국서예협회 한문분과 위원(중앙 본부), 한국서예협회 경남지회 이사, 경남서예가협회 이사를 맡고 있다. 문자문명연구회(경남 서예 역사를 반추하는 단체), 경남대표 작가 33인으로도 활동하고 있다.

나아가, 대한민국 서예대전 초대작가, 경남서예대전 초대작가, 부산서예대전 초대작가, 전국서도민전 초대작가, 전국관설당서예대전 초대작가 등 직함이 이루 헤아리기 어렵다. 또한, 대한민국서예대전 특선 등 그의 내공을 알 수 있는 수상 내역은 일일이 나열하는 게 식상할 정도이다.

|

| ↑↑ 지난해 10월 양산경찰서 아트스페이스에서 열린 박 서예가 초대 전시에서 박 서예가가 중국 최고 시인 이백의 ‘망여산폭포’를 쓰고 그리는 퍼포먼스를 선보였다. |

| ⓒ |

동원과기대 사회복지학과 진학

서예를 통한 심리치료 공부

그는 서예뿐만 아니라 사회봉사활동도 열심이다. 그는 2011년, 보듬우리 봉사단을 창립해 심리치료 봉사활동을 펼치고 있다. 무궁애학원, 늘푸른집 등 중증장애아동이 있는 곳을 찾아가 평소 서예를 접해보지 못한 아이들과 함께 글을 쓴다. 동원아리랑국악연구소는 소리를 가르치고 칠암아나고 식당 등에서는 먹거리를 제공해 주는 재능기부 봉사단체 보듬우리를 이끌고 있다.

서예는 한지에 생명을 불어 넣는 예술이다. 하지만 그는, 서예가 예술의 영역에만 머무르는 것을 원하지 않는다. 다시 말해, 일부만 공유하는 예술에서 벗어나 사회에 기여하고 사람을 위해 유용하게 쓰이는 서예의 길을 모색하고 있다. 그런 고민 끝에 늦은 나이에도 그는 동원과학기술대학교 사회복지학과에 진학했다.

서예를 접목해 치료를 하는 방안을 공부하기 위해서다. 이제 퇴직을 하면 서예 심리치료 자원봉사활동을 하며 공직자로서 나라의 녹을 먹은 은혜를 사회에 환원하고 싶다는 그. 그는 한지에 생명을 불어 넣는 서예 예술가에서 소외된 이웃에 온기를 불어넣고자 하는 진정한 예술가 삶으로 나아가고 있다.

한관호 기자

hohan1210@ysnews.co.kr

홈

문화

홈

문화