주성우 화백 네 번째 개인전시회 ‘성료’

바다ㆍ노송 기운 담은 작품 44점 선봬

어릴 적부터 그림 좋아한 천생 화가

미대 졸업 후 30여년간 전업작가 길

부조리에 눈뜨며 고독한 작품 활동 펼쳐

생업 위해 길거리 초상화, 일용직 노동도

“젊은 화가 자생할 수 있는 사회 꿈꿔”

바다ㆍ노송 기운 담은 작품 44점 선봬

어릴 적부터 그림 좋아한 천생 화가

미대 졸업 후 30여년간 전업작가 길

부조리에 눈뜨며 고독한 작품 활동 펼쳐

생업 위해 길거리 초상화, 일용직 노동도

“젊은 화가 자생할 수 있는 사회 꿈꿔”

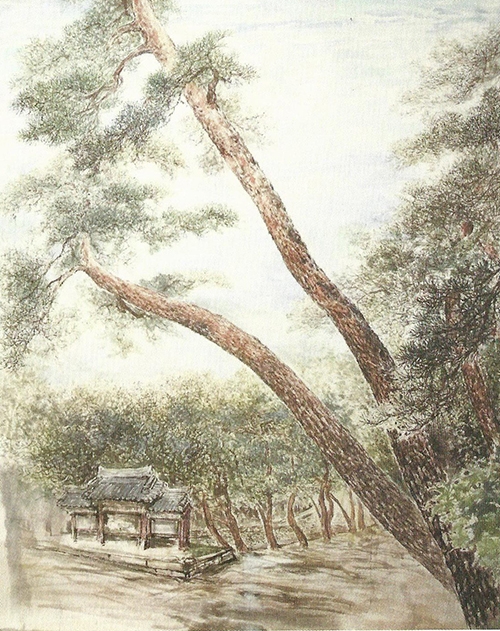

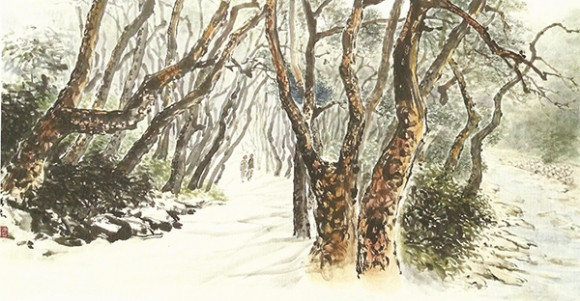

의현 주성우 화백의 네 번째 개인전이 지난달 27일부터 지난 2일까지 양산문화예술회관 전시실에서 열렸다. 바다와 노송의 기운을 화폭에 고스란히 담은 총 44점의 작품을 선보였다. 주 화백의 작품을 보고 있노라면, 동이 튼 넓은 바다와 고즈넉한 통도사 산사를 거닐고 있는 듯하다.

예능은 타고 난다고 했던가. 주 화백은 천생 화가다. 어릴 적부터 그림을 좋아했다. 화가를 꿈꾸던 학창 시절 미술부는 필수였고, 대학도 자연스레 미대로 진학했다. 그리고 지금 전업화가로 살고 있다. 그에게 그림은 인생 그 자체다.

“어찌 보면 저는 화가로 살아남았다고 할 수 있죠. 화가를 꿈꾸던 많은 젊은 예술가들이 그림쟁이에 대한 대중의 편견과 캔버스조차 마음껏 살 수 없는 생활고에 못 이겨 다른 길을 선택하죠. 특히 한 가정을 책임져야 하는 가장의 무게는 화가의 꿈을 쉽게 짓누르죠. 저 역시 이 모든 현실과 싸워야 했어요”

더욱이 그는 민주화운동이 한창이던 80년대, 사회 부조리에 눈을 뜨면서 더욱 험난한 화가의 길을 걸을 수밖에 없었다. 모든 예술은 시대상을 반영한다. 사회 전반의 정치ㆍ경제ㆍ산업이 예술에 영향을 미친다고도 볼 수 있다. 부정부패가 만연했던 그 시절, 화가 등단을 위한 ‘공모전’ 역시 청정지대가 아니었다고.

“0000 공모전, XXXX 미술제 등의 이름을 달고 있는 곳에 작품을 내지 않았죠. 수상이 금권과 인맥에 좌지우지된다는 것을 알고 난 후에는 더더욱 멀리했어요. 그러다 보니 혼자 그리고 혼자 즐기는 작품 활동을 했죠. 단지 환경단체가 주관하는 환경그림은 가끔 그리곤 했어요”

때문에 입상 경력을 높이 보는 대중의 시선에서 주 화백은 무명이나 다름없었다. 대중에게 작품을 판매하는 것이 생계 수단인 전업화가에게는 어찌 보면 치명적인 약점이 됐다. 그래서 생계를 위해, 혹은 그림을 그리기 위해 생업 전선에 뛰어들어야만 했다.

하지만 전업 직장은 절대 안 된다. 파트타임을 구해야 그림 그릴 시간이 생기기 때문이다. 일용직 막노동이 가장 적합했다. 그리고 거리에서 초상화를 그리는 일 역시 마다하지 않았다. 울산 간절곶, 언양 작천정 등 유명 관광지에서 초상화를 그려 팔았다.

“한 번은 <공원법>에 저촉된다며 길거리 초상화를 그리던 중에 쫓겨났죠. 엄연히 <예술인 복지법>이 있는데, 여전히 많은 예술인이 권리를 보장받지 못한 채 살아가고 있어요”

실제 2012년 예술인의 직업적 지위와 권리를 법으로 보호하는 <예술인 복지법>이 제정됐다. 법에는 예술인을 ‘예술 활동을 직업으로 해 문화ㆍ사회ㆍ경제ㆍ정치적으로 풍요롭게 만드는 데 공헌한 자’로 정의하고 있다. 때문에 창작활동을 국가가 지원해 줘야 한다는 취지다. 하지만 법과 현실은 동떨어져 있는 데다가, 특히 화가는 예술인 가운데서도 소외당하고 있다는 것.

“국립교향악단, 국립발레단 등 여타 예술에는 국립 단원이라는 직업이 있지만, 미술 영역은 그렇지 않아요. 전시 후에 작품 판매만으로 수익을 내는 직업이기에, 일정한 수입을 얻기가 쉽지 않죠. 그런데 2017년 문화체육관광부에서 ‘미술작가 보수제도’를 도입했어요. 전시회에 참여한 미술가에게 월급 성격의 보수를 주도록 의무화하는 방안이죠. 지금은 국공립미술관 6곳에서 운영하고 있는데, 일선 지자체로 확대돼야 해요”

주 화백은 여전히 젊은 화가가 자생할 수 있는 사회를 꿈꾼다.

“화가가 그림을 통해 대중에게 위로와 안식을 주는 공익적인 직업임을 인정받고, 일정한 보수와 지원을 바탕으로 오로지 작품 활동에만 매진할 수 있는 그런 사회 말이죠. 지자체에서도 지역사회 문화ㆍ예술 발전을 위해 예술인의 처우개선 방안을 좀 더 고민해 줬으면 하는 바람입니다”

저작권자 © 양산시민신문 무단전재 및 재배포 금지

홈

사람

홈

사람