|

||

| ↑↑ 이기철 시인 | ||

| ⓒ 양산시민신문 |

부제(副題)에 쓴 ‘그럭저럭’이 자신을 돋보이도록 하는 말장난이란 생각이 들었다. ‘기합’(氣合)이라는 말은 일본이 만든 말이다. 원래 의미는 좋은 데 악용됐다. 사전에도 ‘윗사람이 잘못한 사람을 단련한다는 뜻에서 정신적 육체적 고통을 가하는 응징’으로 돼 있다. 본디는 ‘비상한 힘을 내기 위한 정신과 힘의 집중, 그 집중을 위해 내는 소리’다. 여하튼 이 책은 읽는 내내 ‘빳다’ 맞는 기분이었다.

기자와 글쓰기를 업으로 삼다가 폰박물관을 운영하는 이병철 선생 책, ‘모국어를 위한 불편한 미시사’. 일본어 잔재를 털어내는 데 평생을 바친 사람이 칠십이 넘어서야 쓴 글이다. 선생은 어떻게 하면 독자들 마음을 움직일 수 있을까를 아는 사람이다. 특히, 까다롭고 재미없으며 전업 작가가 아니면 상관치 않을 문법을 아주 맛깔스럽게 에피소드 중심으로 엮었다.

난 문장은 뜻만 통하면 된다고 생각한다. 상대에게 창피와 모욕감을 주면서까지 ‘일해라 절해라’ 했다고, ‘이래라 저래라’고 윽박지르는 선생들을 보면 화가 난다. 또, 그런 상황을 참고 배워야 훌륭한 인간이 될 수 있다고 생각하는 이도 문제다. 그럴수록 선생은 ‘빳다’를 사정없이 내리친다. 기합 빠졌다고 신난 듯. 다만, 작가는 그래서는 안 된다.

|

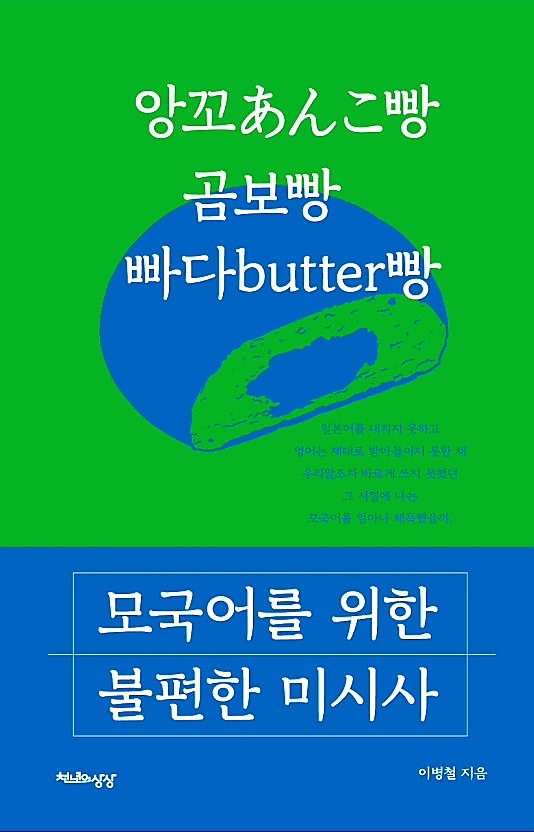

| ↑↑ ‘모국어를 위한 불편한 미시사’ 표지 |

| ⓒ 양산시민신문 |

이 책은 미셀러니인지 에세이인지를 굳이 구분하지 않아도 된다. 가벼운 마음으로 산책하듯 읽으면 된다. 내용을 따라가다 보면 그가 하고 싶은 말, 일본어를 내치지 못하고 영어도 제대로 받아들이지 못한 결과, 우리말을 바르게 쓰지 못했다는 자책감이 깔려있다. 이 부끄러움을 없애야 한다는 사명감으로 썼다. 참 고맙고 필요한 책이다.

우선, 직업으로서 자신이 겪은 언어 경험을 소설 단락처럼 구성해놓아 입맛 다시게 한다. 크게 3장으로 나눠 이야기를 끌고 간다. 성장기ㆍ청년기와 직업인으로서 겪은 언어 환경을 찰지게 풀어뒀다. 마지막은 개선해야 할 언어 환경을 언급하면서 따끔한 회초리 들기를 주저하지 않는다.

‘자장면’으로 쓰자 했다가 슬그머니 ‘짜장면’도 ‘낑가 준’ 어리석은 짓에 대해 한발 더 나아가 ‘돈가스’는 왜 ‘돈까스’라고 하면 안 되냐고 묻는다. 일부 학자들이 된소리를 꺼리는 기피증에 걸렸다고 진단한다. 예를 들면 ‘축복한다’는 신에게 복을 빈다는 뜻임에도 자신이 마치 신인 듯 남에게 말하는 언어 습성에 대해 완곡하지만 곡진한 마음이 깃든 선배님 충고다.

|

| ↑↑ 1974년 백마고지 언저리에서 소대원들을 찍은 사진. 그때는 몹시 열악한 환경이었다. 빳다, 군바리, 따까리, 고문관, 짬밥 등을 떠오르게 한다.(책 속 수록된 사진) |

| ⓒ 양산시민신문 |

두어 가지 더 살펴보면 ‘먹다 남은 밥’은 일부러 그릇에 남긴 밥이다. 윗사람이 아랫사람이 남은 밥을 먹을 수 있도록 배려한 마음이었다. 이를 ‘대궁’ 또는 ‘대궁밥’이라 한다. 지자체마다 이런저런 이유로 여는 ‘축제’도 ‘잔치’로 하면 안 되냐고도 묻는다. ‘어린이날 큰 잔치’라고 하면서 어른들 행사는 왜 ‘축제’인가? 축제는 제사 용어에서 비롯됐는데 이리 변형되고 말았다. 노래도 ‘잔치, 잔치 벌였네’를 ‘축제, 축제 벌였네’라고 하면 우습지 않나?

없애지 못한 일본어도 큰 문제지만, 사전(事典)과 얽힌 부분에서는 부끄럽다. 이병철 선생 말을 직접 들어보자. ‘주시경에서 최현배와 한글학회로 이어져 오는 학파, 경성제국대학에서 서울대학교로 이어져 오는 이희승 학파. … 대립하던 학설들이 1980년대에 군사정권이 학문 영역까지 통제하면서 이희승계 국어연구소(국립국어원 전신) 이론으로 결정돼버렸다. 한글학회가 반대했음에도 학문 영역에 있던 ‘국어연구소’도 끝내 ‘연구’를 빼고 정부 기관인 국립국어원으로 만들어 학문을 정부 정책 영역에 가뒀다. 국민은 국립국어원이 마치 한글과 우리말에 관해 모든 것을 결정하는 곳으로 착각하고 있다. 이희승 학파는 ‘국립’이라는 학문 권력을 차지했다. 그리고는 그들이 만든 사전 제호에 표준이라는 말을 썼다. 누가 감히 국립 기관이 낸 ‘표준 사전’ 말고 다른 사전을 찾겠는가’

|

| ↑↑ 일제강점기 때 조선어학회 사건으로 고초를 겪은 회원들. 두 번째 줄 왼쪽에서 두 번째 안경 쓴 이가 이희승.(책 속 수록된 사진) |

| ⓒ 양산시민신문 |

우리가 넘어야 할 산은 너무 많다. ‘산 넘어 산’인 한글 문제를 이제라도 ‘얼차려’서 제 자리로 돌려놓아야 한다. 이병철 선생이 속내를 내비친 글은 저리다 못해 아프다. 우리말을 지키려는 노력은 어휘에서 일본 잔재를 없애는 일이다. 하지만 아직 갈 길은 멀다. 시대에 따라 바뀌어야 하는 운명도 피할 수 없다.

이 책은 다른 글을 인용한 것 빼고는 ‘~의’라는 조사(助詞)를 한 번도 쓰지 않았다. ‘~것이다’도. ’글버릇’도 고칠 건 고쳐야 한다. 시인 T.S. 엘리엇은 ‘삼류 시인(작가라고 해도 괜찮다)은 흉내 내고 일류 시인은 훔친다’고 말했다. 나부터 반성하며 ‘버르장머리 없는 글쓰기’를 고치도록 노력하겠다.

홈

오피니언

홈

오피니언