|

|

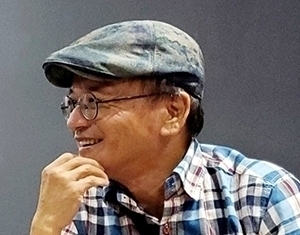

이기철 시인 |

‘지금 바다로 가는 버스를 탈 수 있을까’.

내용은 화려하지 않다. 친밀한데 생경(生硬)한 느낌마저 드는 그곳, 한 사람이 남긴 일기장을 훔쳐 읽는듯하다. ‘천천히’와 ‘찬찬함’이 촘촘하게 얽히고설켜 미로처럼 기록된 문장. 서른네 곳을 타인 시선으로 해석하지 않고 홀로 결정하고 마음먹은 대로 써 내려간다. 해설과 해석을 기대하는 이에게는 소용없는 글이다. 친절을 바라는 이들에게는 더욱. 그렇다 해서 불편을 부추기는 책은 더욱 아니다. 소란, 소요, 잡음 대신 고요, 침잠, 몇과 어울려 소소한 훌쩍 떠남을 원하는 이에게는 맞춤하겠다. 글에서 펼치는 장소와 사람 사정(事情)은 거대 담론과는 거리가 멀다. 대신 아주 인상적인 한마디로 폐부(肺腑)를 꿰뚫는다. 그 흔한 사진 한 장 없다. 맛집 소개는커녕 가는 길도 상세를 거절한다.

|

| ‘지금 바다로 가는 버스를 탈 수 있을까’ 책 표지. |

‘피아노의 경쾌한 스윙이 차창 밖 가을빛에 산란한다. 짙게 가라앉은 첼로를 잠시 접어놓고 시냇물 소리를 닮은 바흐의 평균율 클라비어를 걸었다. 일렁이는 마음을 세울 때, 빨라지는 속도를 줄일 때, 내가 그의 평균율은 귀로 듣는 성서다. 게다가 존 루이스의 재즈 연주라니, 오늘은 따분한 성서에 춤을 얹었다’<같은 책, p.35, ‘식물원 가는 길’ 중에서>

포항 기청산 식물원 가는 길을 이렇게 꺼내 놓는다. 무슨 상관 혹은 연관이 있는가? 궁금해서 따라가 보면, ‘지난 계절의 화양연화의 시간을 갈무리해 놓은 듯 울퉁불퉁 자목련의 열매가 크고 붉다. 그 아래로 여러 구절초의 얼굴이 화사하다(…). 다정하고 환한 낯빛이라니’.

구체적인 식물원 정보는 없다. 여심(旅心)을 넘어 느낌표 하나만 살아나는 여심(女心)이다. 책은 자주 바다로 향하고 산으로 올라가고 세상 골목을 누비지만 길 잃을 염려는 없다. 안개 속이든 햇살 골고루 비치는 곳이든 무정을 두고 온 다정한 사람만 따라가면 된다.

|

책은 3부로 꾸몄다. 대하소설도 아니면서 함부로 쓰는 1, 2, 3부는 버렸다. 대신에 마냥, 붉은, 다시로 구분했다. ‘마냥’ 좋아서 남겨둔 아름다움이 지쳐 쓰러질 때거나 ‘붉은’ 마음이 들뜰 때 ‘다시’ 찾아가면 된다는, 내 마음 신호등이다. 처음 둘은 국내, 나머지 하나는 물 건넌 세상이다.

에세이스트 최영실 작가 첫 산문집인 ‘지금…’은 신문 등 미디어나 소셜 네트워크 서비스를 통해 읽어 본 독자들 성화에 못 이긴 답장이다. 함부로 글 쓰는 일을 재난보다 끔찍하게 생각하는 작가지만 책에서는 ‘더없이 완벽한 여행의 기록’이라고 자신감을 내비친다. 설레는 마음이란 말로 살짝 ‘캄푸라치’(카무플라주)했지만 말이다.

이제 첫차든 막차든 완행이든 급행이든 바다로 가는 아무 버스나 타면 된다. 거기 혹은 저기는 누가 골라주는 장소나 공간이 아니다. 마음이 시키는 대로 하면 될 일이다.

|

꼬리말은 따로 없다. ‘단지 무덤이 깃든 평화, 타지마할’에서 마지막 여정(旅程)을 내려놓는다.

‘비행기가 이륙했다. 소금처럼 아스라이 뿌연 먼지 속 뜨거운 태양이 녹아내리는 흙빛 도시 델리, 하늘에서 내려다보는 세상은 그저 공정하고 평화롭기만 하다’<같은 책, P.200>.

그녀는 다시 바다로 가는 버스 시간을 살피고 있을 게 분명하다. ‘탈 수 있을까’란 물음은 이제는 ‘함께 타자’고 동행을 권유할 게 틀림없다. 그녀 무대는 사방이 곧 팔방인 ‘곳’이다. 독자들도 관객이 되지 말고 출연진으로 나서 볼 일이다.

다만, 노파심에서 한마디 거든다면 매력은 발산하는 일이지 숨기거나 부끄러워할 일은 아니다. 당당함이 자산이고 무기다. 당당(堂堂)은 담당(擔當)이기도 하다. 작가는 담당자다. 맡은 일을 책임 완수하는. 글은 길이기도 하니 모르는 이에게는 가르쳐주거나 가리키면 된다. 스스로 글이고 길이어야 한다.

|

이미 함월산(含月山)과 토함산(吐含山)에서 그리 말하지 않았는가?

‘길은, 달을 품는다는 함월산을 따라 품은 달을 다시 토해낸다는 토함산의 동쪽 끝으로 이어진다. 달이 다니는 길, 달을 좋아하는 나는, 찾아가는 길 이름에 마음이 가득 차오른다’<같은 책, P.27, ‘바람의 기억’ 중에서>

산문(散文)이 가진 마력(魔力)을 한껏 보여준 이태준 선생 말로 글을 맺는다. ‘누구에게나 있어서 수필(산문)은 자기의 심적 나체다. 그러니까 수필을 쓰려면 먼저 ‘자기 풍부’가 있어야 하고 ‘자기의 미’가 있어야 할 것이다’.

|

홈

오피니언

홈

오피니언