|

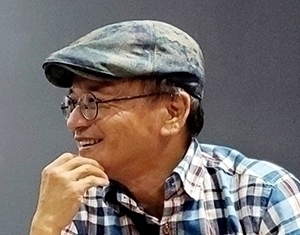

| 이기철 시인 |

당신, 별일 없습니까, 밥 한번 먹자, 잘 익는다는 것. 이렇게 모두 3장으로 엮은 시인 손영단 씨 시집. ‘순전히 거짓말’. 전편에 걸쳐 하나도 허투루 여길만한 게 없는 매우 단단하다. ‘너’에서 ‘나’에 대한 반성으로 이어지는 시편들이 제법 옆구리 통증을 느끼게 한다.

난 그녀를 잘 알지 못한다. 차라리 잘된 일이다. 작품에 만족한다. 시는 먼저 겸손으로 읽힌다. 배려가 몸에 밴듯하다. 늘 안부를 묻고, 안녕을 걱정하는 그런 사람 말이다. 시집을 덮고 그중 세 편을 다시 읽었다.

|

| ‘순전히 거짓말’ 책 표지. |

1

당신, 별일 없습니까

사람과 사람 사이가 서먹해진 것처럼/ 한산한 우체국 앞을 지나올 때면/ 누군가의 안부가 궁금해집니다/ 돌고 도는 세상살이/ 다른 것은 그다지 서운할 것 없겠지만/ 이렇게 많은 사람들 중에/ 외로움을 나눌 사람 하나 없다는 것은/ 가슴을 싹싹 닦아도/ 서러운 일이 아닐 수 없다던 당신/ 서러운 계절일수록/ 눈에 보이는 모든 것에 취하지 않을 수 없고/ 그림자처럼 따라다니는 외로움이 부담스러워/ 마음에 물집이 잡혔다고 했던가요/ 만나지 못하는 순간에도 마음 안에 내 사람인 당신/ 혼자라는 생각이 들면/ 봄의 파편이 화살처럼 꽂혀/ 돌아앉은 계절에도 꽃 대궁을 밀어 올리고/ 수척해진 화초처럼/ 낙숫물 소리에도 숨 가쁜/ 한 사람이 있다는 걸 잊지 마세요/ 거리에 우체통은/ 뽀얀 먼지를 쓰고서도 아직,/ 내 심장처럼 빨갛게 서 있습니다.

우체국 앞을 지나는 시인과 외로움을 나눌 사람 하나 없던 어떤 당신, 그 당신의 이야기를 한때 들었다는 자책감에 가만가만 위로를 불러들이는 슬픔. 그런 당신이 더 이상 쓸쓸하지 않도록 보내는 안부, 우체통처럼 서 있는 그리움. 네, 덕분에 별일 없습니다.

2

뚝

흩어졌던 구름이 험상궂게 모여들고/ 후둑후둑 며칠째 비 소식이면/ 유리창 너머 하늘이 원망스러운 사람들/ 하루 벌어 하루 먹는 김 씨 이 씨 박씨들/ 뙤약볕 내리고 숨이 턱에 고여도/ 뱉어내는 푸념이 호강이란 걸/ 사나흘 빗방울에 숨이 죽어/ 남들 다 끊은 담배에 불을 붙인다/ 어린것들 자라면 근심 덜 줄 알았는데/ 나이만큼 덤으로 얹히는 근심/ 가문도 가족도 내 세울 뼈대도 없어/ 넘나드는 공사판에 염치는 불구다/ 될 대로 돼라 큰 소리도 쳐보지만/ 빗물에 잠긴 무심한 하늘에/ 공치는 하루가 한숨으로 엉킨다/ 배부른 사치보다 간절한 마음/ 이놈의 하늘아 그만 뚝 그치고/ 제발 오늘만 비.

내 친구 김기홍 시인은 노가다 판을 떠돌던 사람이었다. 철근공이었던 그는 아득한 높이를 세우는 댐을 만들던 이였다. 그런 그가 기별도 없이 몇 해 전. 나보다 앞서 이 땅을 떠났고 이후 나도 시름시름 마른 낙엽처럼 야위어 가고 있었던 시기가 있었다. ‘뚝’을 읽으며 김 시인의 ‘공친 날’이란 시가 겹쳐 울컥한다.

시인은 모름지기 남을 걱정해야 하는 법, 나보다는 너를 위해 살아야 하는 법. 이마에 소금을 절이므로 하루가 보람된 법. ‘제발 오늘만 비’에 난 동의하지 못한다. 차라리 ‘사나흘 빗방울에 숨이 죽’었으면 한다.

3

잘 익는다는 것

묵은김치 한 포기/ 계절을 나는 동안 군침이 돌게 익었다/ 아삭한 김치 식탁에 올려놓고/ 밥 한 공기 뚝딱 비우니/ 잘 익은 김치 한 포기 보약보다 낫다/ 제아무리 좋은 씨앗도/ 여물기를 기다리지 못하면 쭉정이가 되고/ 계절이 익을 만큼 익어야 다음 계절이 오는 것/ 세상에 거저 되는 것이 무엇이랴/ 상처가 나는 것도 이유가 있고/ 기다림에도 때가 있으니/ 섣불리 익어 군내만 펄펄 나는/ 무른 김치는 되지 말아야지/ 뚜껑을 열 때마다/ 잘 익은 사람 냄새 그득한/ 단지 하나 마음에 들여놓아야지.

알곡과 쭉정이 구별을 능숙하게 하는 살림. 뭐든지 시간이 흐르고 그 켜켜이 쌓인 세월 속에 익어가는 일. 얼마나 고귀한 일인가. 묵은김치 쉰내 따윈 ‘군침’ 앞에선 맥을 못 추는 법이다. 시인은 김치와 사람을 대비하면서 그중에 제일은 ‘잘 익은 것’이라고 결정한다. ‘무른 김치’는 되지 말아야지‘ 다짐하면서.

러시아 소설가 빅토르 세르주는 이렇게 말한다. ‘자신의 노력만으로는 결코 살지 못한다. 혼자서는 결코 살지 못한다. 우리의 가장 내밀하고 가장 개인적인 사고도 수많은 연결고리에 의해 세상의 사고도 수많은 연결고리에 의해 세상의 사고와 맞닿아 있기 때문이다’

손 시인 시가 가진 가장 큰 미덕은 ‘함께’다.

홈

오피니언

홈

오피니언