|

|

이기철 시인 |

박태원 소설, ‘소설가 구보 씨의 일일’을 보면 당시 풍경을 가늠할 수 있다. 그는 자주 버스를 타지 못한다. 만원 버스에 그가 탈 공간이 없다. 자꾸 탈락하는 시간, 밀려나는 사람이 가진 특유 초조함이 묻어난다. 한참 지나 88서울올림픽 때 ‘쎄울~’이라 외치던 목소리도 그렇게 낯설게 다가왔다. 다시 그 서울 속으로 들어가 본다. ‘살림살이 좀 나아졌습니까’를 묻듯.

|

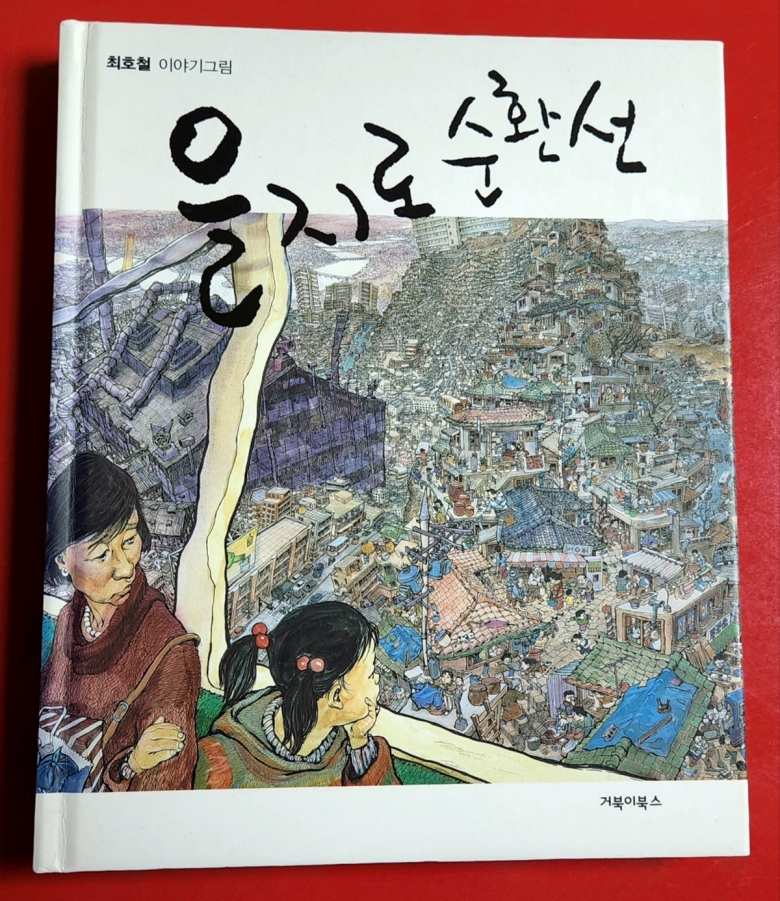

| ‘을지로 순환선’ 그림책 표지. |

최호철 작가 이야기 그림책, ‘을지로 순환선’. 끝없이 거대한 도시에서 일터와 쉼터 사이를 다람쥐 쳇바퀴 돌 듯 맴도는 을지로 순환선을 모티브로 삼았다. 만화라 불러도 좋고 일러스트레이션이라고 해도 된다. 하지만 놓치지 말아야 할 단 한 가지. 그림에 담긴 시대를 읽어낼 힘이 있다면 풍속화로 대접받아야 제격이다. 1990년대 중반에 들어서야 회화작가로 대접받기 시작했다지만, 그는 이를 그다지 중요한 일로 삼지는 않는 듯하다. 세 치 혀로 평가하는 입들에 비해 여전히 제 자리를 지키고 있는 이다.

가수 정태춘, 박은옥 씨가 부른 ‘92년 장마, 종로에서’를 아주 좋아했다. 늘 흥얼거리며 걷던 어느 날 그는 그림을 그리기 시작했다. 작품은 그렇게 탄생한다.

‘모두 우산을 쓰고 횡단보도를 지나는 사람들/ 탑골공원 담장 기와도 흠씬 젖고/ 고가 차도에 매달린 신호등 위에 비둘기 한 마리/ 건너 빌딩의 웬디스 햄버거 간판을 읽고 있지/ 비는 내리고/ 장맛비 구름이 서울 하늘 위에/ 높은 빌딩 유리창에/ 신호등에 멈춰 서는 시민들 우산 위에/ 맑은 날 손수건을 팔던 노점상 좌판 위에/ 그렇게 서울은 장마권에 들고’<후략>.

|

| 우산 장수- 아직 꾸물꾸물 구름이 있으니 기왕 나온 거 다음 비를 기다려 보자. |

작가 시선은 한치도 경험선 상을 벗어나지 않는다. ‘본 것만 그리는 사람’. 그는 리얼리스트다. 자신이 다녀 본 곳, 생활 반경이 그대로 노정(路程)돼 있다. 그림 특징은 닿을 수 없는 욕망은 작게 그리고, 쫓는 사람은 확대, 표현했다. 아, 그 먹먹한 역설이라니. 흔히들 말하는 ‘따뜻한 시선’을 기대하지는 말아야 한다. 그림은 칸을 나누지 않았다. 한 페이지 혹은 두 페이지에 그대로 노출시켰다. 네모난 한 칸에 담은 한 장. 시쳇말로 진도가 안 나간다. 페이지에 머무는 시간이 길어진다. 도무지 놓지 못할 그 시간이 따라와서다. 현재까지 이어지는. 분명 단편인데 장편이다.

일상 관찰을 종이에 묘사했다지만, 그는 ‘낙서’라고 퉁명하게 말하기 일쑤다. 하지만 우리 사는 사회를 되돌아보게 만드는 힘이 있다. 낯선 것을 익숙하게, 외면을 대면하게 만드는 솜씨 혹은 사명. 메시지는 선명하고 서늘하다. 청계천 복원공사가 한창이던 그때 심정. ‘바닥을 드러낸 물 없는 개천에 지하수를 끌어다 흐르게 할 때쯤이면 주변 오래된 것들은 모두 떠밀려 가겠지’나 ‘이태백, 삼팔선, 사오정들이 사각 틀에 갇혀 하루를 여는 공공도서관’에 닿으면 시대 유감을 날카롭게 파헤친 작가 심정이 느껴진다.

|

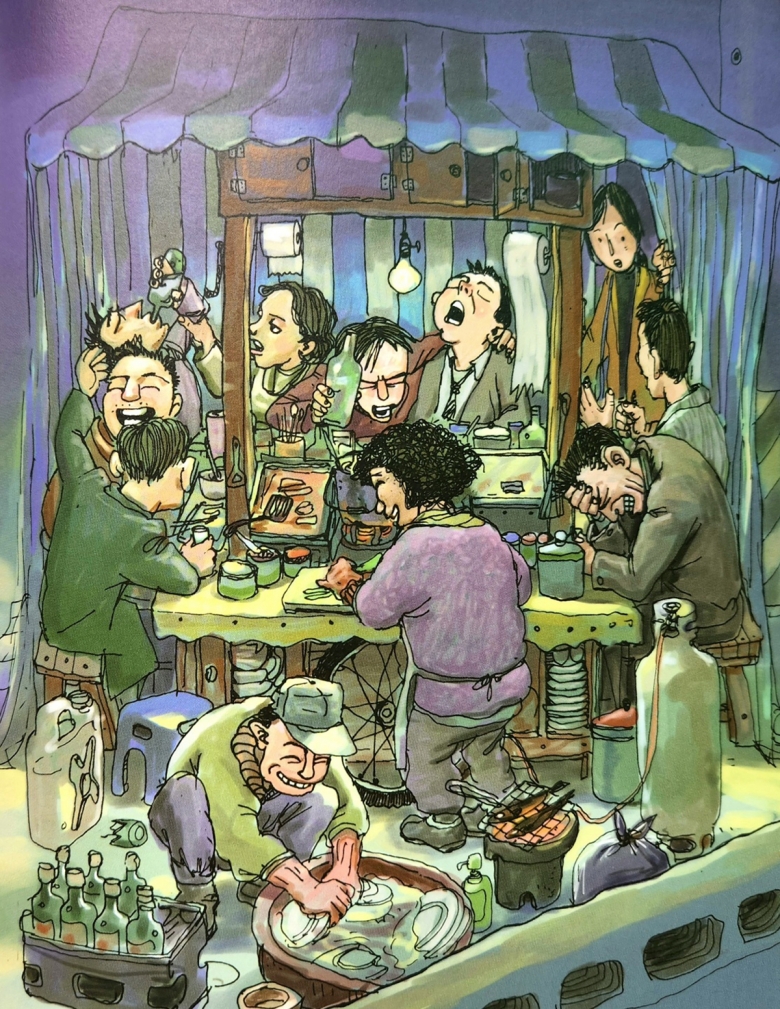

| 포장마차- 추워서 굳어진 바깥 마음이 새어 나온 온기를 찾아온다. 백열등 밑에서 풀리는 얼음장 기억들, 관계들. |

그림들은 어지럽다. 마치 광각렌즈를 사용한 듯한 장면이 겹친다. 보여주는 모습은 우울하고 어둡다. 이유는 딱 하나. ‘현실’이어서다. 아파트, 산동네, 길거리, 지하철, 방 안, 출ㆍ퇴근길, 익숙하지만 불편한 풍경 등 모두를 품은 우리 이야기다. 세상 중심은 내가 살아가는 곳이라는 당연함을 일깨운다. 혁명을 부추기지는 않지만, 탈출을 꿈꾸는 일상은 그대로 놔둔다. 익숙한데 불편한, 그래서 짠한 마음이 네 것인 양 싶어도 내 것이라고 느끼는 슬픔이 배어난다.

작가는 이런 광경과 사람을 이렇게 말한다. ‘이 풍속화에 등장하는 사람들의 에너지에는 한없는 존경심을 가지고 그렸다. 그 에너지를 통해 관계의 숨바꼭질이 시작되니까’.

최호철 작가를 잘 모르는 이를 위한 팁. 그는 전태일 열사 전기를 그린 장편 만화, ‘태일이’를 그렸다. 또, 만화영화로 개봉한 바 있다. 1996년에는 영화 ‘꽃잎’에 삽입된 애니메이션을 만들기도 했다. ‘태일이’는 애니메이션계 칸 영화제로 불리는 프랑스 안시 국제애니메이션 영화제에서 도전적인 장편 애니메이션을 대상으로 심사하는 ‘콩트르샹’ 부문에서 심사위원 특별상을 받았다. 지난 22일이니 이틀 전 소식이다.

|

| 고공 작업- 오를 수 없는 높이의 벽을 닦고 칠한다. 비정규 일거리로. |

지금도 을지로 순환 지하철은 달리고 있다. 그 주변인들이 만들어 낸 중심, 그 가운데 사는 사람들은 제 잘 나서 그런 줄 안다. 주변은 밀려난 사람이 사는 곳이 아니다. 변두리는 낙오 대명사가 아니다. 중심을 향하는 힘이다. 언제든 폭발할 수 있는, 때를 기다릴 뿐이다.

이 세상은 을(乙)이 만들었다. 갑질하는 세상이라도.

홈

오피니언

홈

오피니언