|

|

이기철 시인 |

‘아버님 돌아가신 후/ 남기신 일기장 한 권을 들고 왔다/ 모년 모일 ‘終日 本家’/ ‘종일 본가’가/ 하루 온종일 집에만 계셨다는 이야기다// 이 ‘종일 본가’가/ 전체의 팔 할이 훨씬 넘는 일기장을 뒤적이며/ 해 저문 저녁/ 침침한 눈으로 돋보기를 끼시고/ 그날도 어제처럼/ ‘종일 본가’를 쓰셨을/ 아버님의 고독한 노년을 생각한다// 나는 오늘/ 일부러 ‘종일 본가’를 해보며/ 일기장의 빈칸에 이런 글귀를 채워 넣던/ 아버님의 그 말할 수 없이 적적하던 심정을/ 혼자 곰곰이 헤아려 보는 것이다’. <이동순, ‘아버님의 일기장’ 전부>

아버지라는 이름을 가진 사람. 항상 어머니보다 늦게 호명되는 가장(家長). 살림살이 책임자이면서도 때로는 가정을 흔들어 놓는 주범 취급을 받는 남자. 한스밴드가 부른 ‘오락실’에도 ‘아빠’는 늘 그림자처럼 등장한다. 축 처진 어깨, 그림자 길게 끌고 들어오는 조연(助演). 가수 오기택 씨가 부른 ‘아빠의 청춘’은 회억(回憶)을 부추기지만, 결코 반가운 장면은 아니다. 응원도 때로는 우울한 법이다. 여기서 끝나지 않는다. 심지어 ‘간빠레 오또상’(아빠, 힘내세요)이라는 술(사케)도 있다.

아버지는 왜 항상 ‘뒷줄’인가. 식솔을 이끈 ‘힘줄’임에도 불구하고 말이다. 시대를 짊어지고 가는 이는 그 시대와 동등한 무게를 지니고 있다. 이제 그 이름을 다시 불러낸다.

|

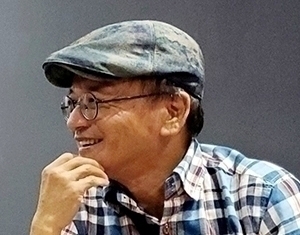

| 아버지의 일기장 책 표지. |

시사만화가 박재동 선생이 엮은 ‘아버지의 일기장’. 아들인 그가 이미 퇴장한 아버지를 다시 무대에 세워 생전 삶인 하루하루를 찾아 읽어낸다. 신산(辛酸)한 과거를 들춰내는 일, 그를 복원하는 작업은 자식에게 겹쳐있는 동일성이다. 대(代)를 잇는다는 말을 증명하는 셈.

박일호 씨는 일기장 주인이자 아버지다. 6.25 전쟁통에 학도병이었다가 군 당국 서류 분실로 재징집되고, 사선을 넘어 돌아와 결혼하고, 교편을 잡고 병에 걸린다. 하지만 제비 새끼(2남 1녀)를 건사(乾飼)하기 위한 생활 전선(戰線)은 피할 길 없었다. 숙환(宿患)이라 부르는 오래 묵은 병으로 몰(沒)할 때까지.

부산 시절, 20여년간 만화방을 꾸려 코흘리개들이 주고 간 동전을 세며 그렇게 버티며 견뎌온 일기(日記).

‘자식은 옆에 있어도 부모가 하는 일은 모른다’며 아내에게 일기를 써서 남기겠다고 약속했다.

이미 세상 밖으로 이주(移住)한 아버지는 알 리 없겠지만, 아들이 책으로 만들어 다시 세상에 내놓았으니 일기장은 마지막 유물이 되겠다.

|

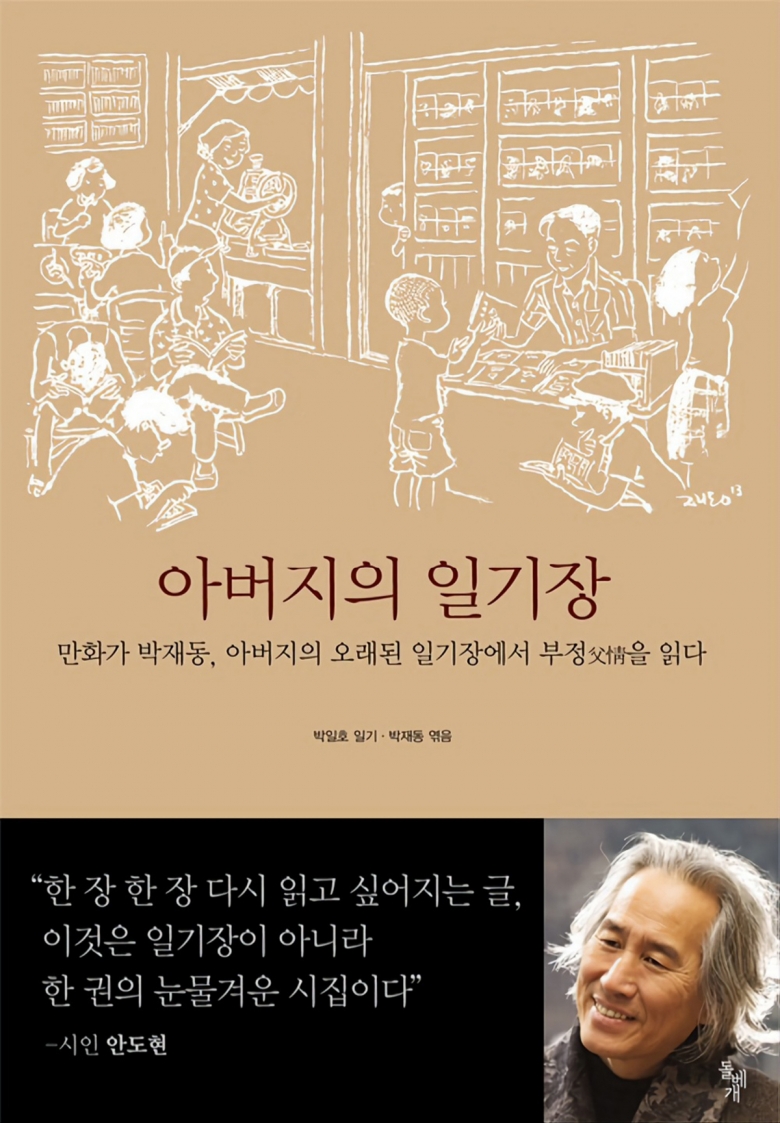

| 만화방을 운영하던 시절 아버지. |

일기는 1971년 4월 5일, ‘나무를 심는 심정으로 일기를 쓴다’를 시작으로 1989년 5월 27일, ‘죽어도 우리 집 안방에 가서 죽는다’로 마감한다. 6월 18일, 세상을 하직하기 직전까지 썼다.

기록은 힘이 세다. 용기를 견인하는 원동력이다. 남은 절대 알 수 없는, 알아서도 안 되는 내밀한 하루. 그 말이 새 나가는 순간 눈물샘이 터지고 반성과 결심이 뒤따른다. ‘아버지 고맙습니다. 그랬었군요. 미안합니다’.

박재동 선생은 군데군데 ‘아버지의 일기장’에 주석(注釋)을 달아 뒀다.

1983년 2월 20일. ‘친지들의 방문’이라는 글. 어머니께서 병문안 다녀온 장면을 옮겨 놓았다.

‘일요일을 애타게 기다려 가게 문을 닫고 병원에 갔다. 남편은 두 다리 모두 붕대를 감고 누워 있었다. 여보 어때요? 견딜만해. 서로 닿는 눈빛에는 눈물이 글썽인다. 그이가 좋아하는 물김치와 고기와 야채를 갈아 동그랑땡을 구워갔다’.

자식은 때때로 아버지를 부정(不定)한다. 하지만 어쩔 수 없이 따라간다. 그 시절, 넘기 힘든 시간, 자식을 안고 넘어간 부정(父情)을, 외면한 사랑을.

|

| 아버지와 어머니가 수화기 너머 나눈 대화. |

글 끝에 또 시 한 편 둔다. 우리 아버지는 내가 아버지 되고 나서야 흐릿했던 지난날이 사라지고 비로소 선명한 얼굴이 기억난다.

‘뻔질나게 돌아다니며/ 외박을 밥 먹듯 하던 젊은 날/ 어쩌다 집에 가면/ 씻어도 씻어도 가시지 않는 아배 발고랑내 나는 밥상머리에 앉아/ 저녁을 먹는 중에도 아배는 아무렇지 않다는 듯/ - 니 오늘 외박하냐?/ -아뇨, 올은 집에서 잘 건데요/ -그케, 니가 집에서 자는 게 외박 아이라?// 집을 자주 비우던 내가/ 어느 노을 좋은 저녁에 또 집을 나서자/ 퇴근길에 마주친 아배는/ 자전거를 한 발로 받쳐 선 채 짐짓 아무렇지도 않다는 듯/ - 야야, 어디 가노?/ - 예…… 바람 좀 쐬려고요/ -왜, 집에는 바람이 안 불다?// 그런 아배도 오래전에 집을 나서 저기 가신 뒤로는 감감무소식이다. <안상학, ’아배 생각‘ 전부>

홈

오피니언

홈

오피니언