|

|

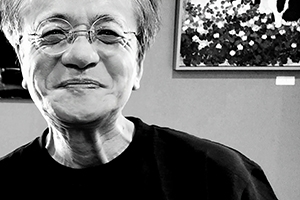

이기철 시인 |

이현옥 시인 시집, ‘꽃마실 가는 길에’. 당도한 시들은 눅눅하지도 시들지도 않았다. 그녀 시편들은 묘한 동질감을 준다. 아픔을 드러내놓고 말하지만 울음이라기보다 격려로 들린다. 묵직한데 실상은 밝게 가벼운.

문장 뒤에는 언제나 타인에 대한 배려가 묻어있고 가족 사랑, 본인이 겪은, 겪고 있는 간단치 않은 삶까지 녹아있다. 그 무게를 어찌 감당하고 살아왔는지 시를 한편씩 더듬어 읽을 때마다 뜨거움이 밀려온다.

‘꽃마실…’ 특징은 짐작하겠지만 꽃들 이야기로 가득하다. 꽃밭에 내가 서 있는듯하다. 표제 시, ‘꽃섬’을 비롯 금낭화, 상사화, 연꽃, 메꽃, 맨드라미, 구절초, 칡꽃, 코스모스, 자주닭개비꽃, 낮 달맞이꽃, 광대나물꽃, 엉겅퀴, 보리수꽃, 박태기나무꽃, 복숭아꽃, 생강나무꽃, 냉이꽃, 수선화, 달맞이꽃, 봉숭아꽃, 그리고 녹차 꽃을 마지막으로 꽃눈까지 불러낸다.

|

| 이현옥 시인 시집, ‘꽃마실 가는 길에’ 표지. |

그녀는 이 시편에서 ‘들여다보는 마음’을 고스란히 노출하고 있다. 자기 키를 낮추고 그들에게 속삭이며 자신이 하고 싶은 말을 나직나직 건넨다. 이 모든 다가섬은 사랑이다. 종국엔 굽이굽이 고갯길에서 만난 꽃들은 사람이고 삶이다. 항상 ‘나는 강하다’고 말하고 있지만 어쩔 수 없이 들키고 마는 한 가지, 그 속에 숨겨둔 빛나는 슬픔과 기쁨이 함께 있다.

시는 호흡을 길게 내쉬며 읽어야 제맛이 난다. 어렵지 않은 단어와 문장들 사이를 보물찾기하듯 행간을 수색해야 하기 때문이다.

천 번의 파도/ 천 번의 풍랑이 일고 간/ 여자의 가슴 속은 바다/ 아무에게도 말할 수 없는/ 붉은 진주 하나 품고/ 뒤척이며 뒤척이며/ 상처로 담을 올려/ 꽃섬 하나 지었다// 바람이 다녀간 가슴/ 짜디짠 눈물은 졸아들어/ 부패 되어 가는 시간/ 꾸득하게 말리는 소금이 되었다// 풍랑의 바다에서 건진 달빛/ 별무더기 꽃무더기/ 둥근 꽃섬// 바람처럼 살아온 한 여자/ 꽃마실 가는 중이다. <시, ‘꽃섬’ 전부>

그녀는 분주함이 일상인 듯 보인다. 지켜보고 있노라면 늘 아슬아슬하다. 많은 일을 거뜬하게 헤쳐나가는 모습을 보면 대단하기도 하지만 가끔 왜라는 의문부호 던지지 않을 수 없다. 스스로 말했듯 날마다 무엇을 짓지 않으면 ‘천형(天刑)’이라도 받는다고 생각하는 것일까?

직녀(織女), 베를 짜는 여자. 눈감을 수 없는 노동 후에 그가 받을 보상은 무엇인가? 물음표만 따르는 시를 쫓아가다 보면 시인이란 옷차림이 적격이라는 생각에 다다르게 된다. ‘닥나무’, ‘갈대’, ‘모시풀’은 모두 시 짓는 재료인 종이로 사용할 수 있다. 그들을 살짝 불러낸 이유, 바로 그는 ‘짓는(織) 사람’임이 발각되는 순간이다.

그러나 그도 지치는 법. 하여 견우(牽牛)를 불러낸다. ‘시 뿌리’ 하나 캐고자 자신을 새롭게 변신시켜버린다. 직녀(織女)로는 약해서? 아니다. 그는 더욱 단단한 시를 짓고 싶은 마음이다. 보라. ‘시가 등 잡아 일으켜 세운/ 아직 꼿꼿한 사람 하나’.

시인은 타인을 부러워하지 않는다. 자신을 단련시키는 지독한 고독을 지닌 이다. 시집 ‘꽃마실 가는 길에’ 서문에서 이렇게 말한다. “절절 끓던 나이도 있었고 절절히 울던 나이도 있었지만 돌아보니 다시 돌아가고 싶은 나이가 없다. 그저 빨리 세월 흘러 내 뜨거웠던 시절 노을 꽃으로 피어나 잠잠히 바라볼 수 있으면 좋겠다”고.

그녀는 항상 마실 가고 싶어 한다. 자기 이름을 기억하는 사람들과…. 그녀가 자주 불러내는 ‘그대’는 타인이 아니라 바로 자신이다.

2020년 8월, ‘현옥’이라는 이름을 내려놓고 ‘비단모래’로 자신을 덮었다. 그때 남긴 말이 기억난다. ‘비단모래는// 형벌이라면/ 사랑을 남발한 죄// 그 벌로/ 뜨거운 사막 맨발로 걸어온 여자// 시시詩詩한 날개옷 갈아입는 중’이라고.

시인, 시 낭송가, 수필가, 방송작가 등 그녀를 수식하는 단어는 많지만, 항상 ‘특히 그대’ 쪽으로 마음이 기우는 착한 사람이다.

홈

오피니언

홈

오피니언