|

|

이기철 시인 |

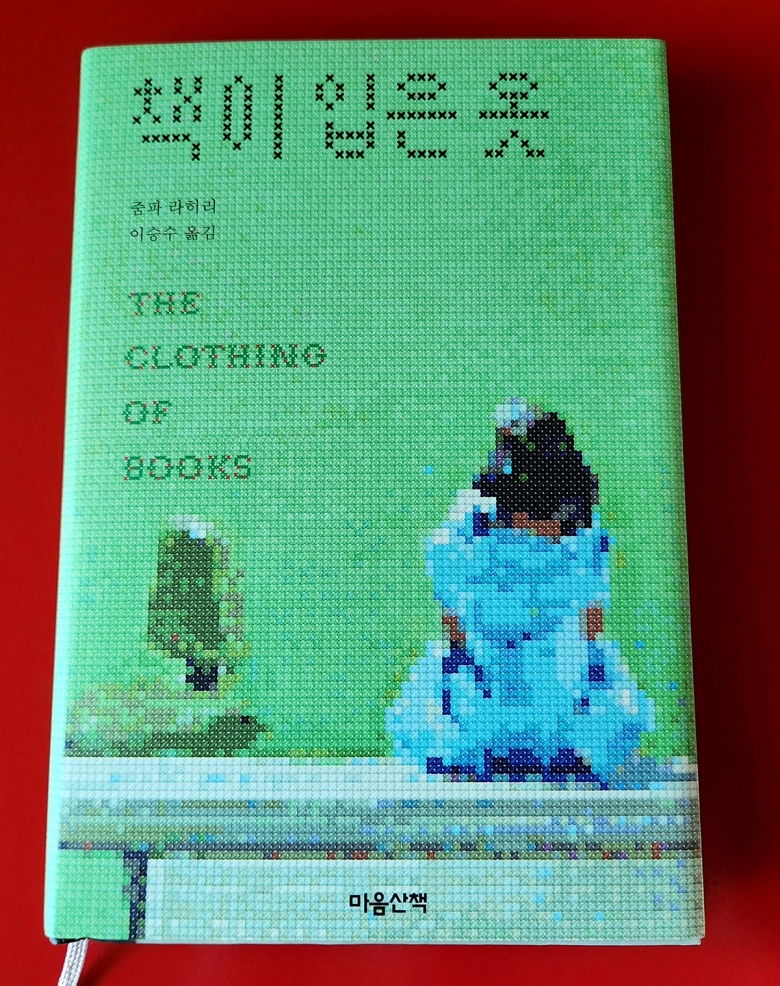

소설가이자 르네상스 문화 연구 전문가인 줌파 라히리가 쓴 ‘책이 입은 옷’은 이런 상식을 갖고 읽기 시작하면 된다. ‘글 쓰는 과정이 꿈이라면 표지는 꿈에서 깨는 것’이라는 말을 증명하기 위해 쓴 책, ‘책이 입은 옷’은 표지(表紙)에 관한 에세이다.

‘재킷’ 혹은 ‘커버’라고 불리며 맨 처음 접하는 ‘첫인상’인 표지는 독자에게 선택받기 위해 태어난 운명으로써 ‘얼굴마담’ 역할을 한다.

|

| ‘책은 옷이다’ 책 표지. |

저자가 책 표지를 옷에 비유한 이유는 첫 장 ‘교복의 매력’에서 설명한다. 매력이라고 말했지만 ‘굴레’, ‘속박’, ‘규칙’ 등으로 읽히며 전진한다. 옷은 정체성, 문화, 관습이 만든 결과지만 어찌 됐건 ‘다른 사람으로 만들어 준다’는 점을 강조한다. ‘표지는 내 말을 만지고 내 말에 옷을 입힌다’는 사실을 누구보다 정확하게 알고 있다. 내용을 더욱 풍성하게 만드는 단초(緞綃)를 제공할지도 모른다. ‘아니, 그렇다’.

눈빛이 종이를 뚫는다는 뜻인 ‘안광(眼光)이 지배(紙背)를 철(徹)한다’는 말은 내용에 접근하는 집중도를 일컫지만, 처음 만나는 책은 내용은 고사하고 ‘표지’에서 운명이 결정될 수도 있다. 실제로 그러한 사례는 얼마든지 있다. 화려한 ‘겉장’에 속기도 하고, 면면을 걸러내는 데 방해되기도 한다.

대형 서점 매대(賣臺)에 놓인 책은 책장에 꽂힌 책과는 다른 대우를 받는다. 성형(成形)한 이미지로 뽐내는 북 커버(book cover)는 독자를 쉽게 접근하게 해 구매력을 높이는 장치가 된다. 종종 ‘베셀’(베스트셀러)을 욕심내는 출판사 간 ‘매대 쟁탈전’이 벌어지는 이유이기도 하다.

무엇이 좋은 표지인가? 책 디자이너와 출판인은 이 문제를 두고 매번 고민한다. 북 디자이너들이 쓴 ‘커버’(Cover)라는 책이 있다. 책 표지 이야기다. 아래 그림을 보자. 왼편은 B Cut, 오른쪽이 표지로 선택된 이른바 A Cut, 즉 ‘표지 낙찰작’이다.

|

| ‘Cover’ 책 표지 비교. |

사실 A나 B나 모두 근사하게 보인다. 어느 쪽을 택하더라도 불만일 리 없다. 왜 한쪽은 버려졌을까? 북 디자인계 전문가인 박진범 씨. 우리나라 책 디자인 역사를 이끌어온 이다. 한마디 남긴 말, ‘줄거리를 주절주절 설명하는 디자인은 실패’라며 ‘감성을 전달하는 게 핵심’이란다. 책이 독자에게 전달하고자 하는 메시지가 무엇인지를 간파해야 한다는 뜻.

신국판 경우, 크기는 가로 152mm, 세로 225mm다. 바둑판보다 작은 이 영역에 책 내용을 축약해서 담는 일은 생명을 불어넣는 일과 진배없다.

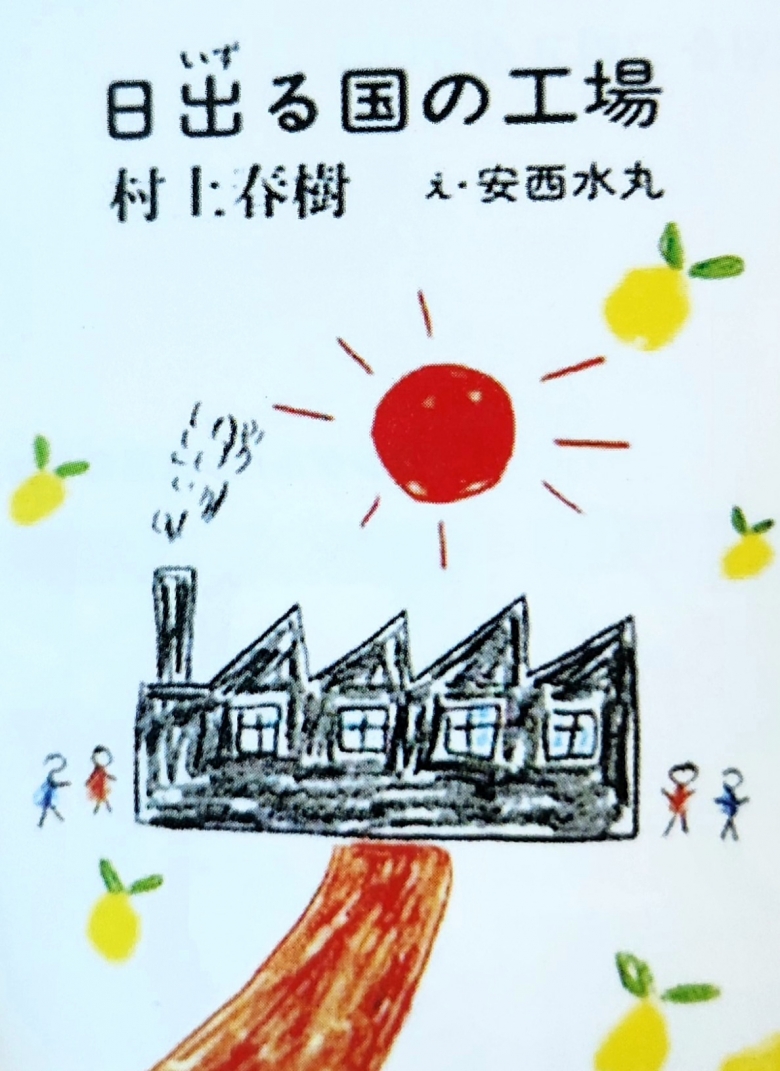

표지를 둘러싸고 벌어지는 총성(銃聲) 없는 전쟁은 빗나간 욕심으로 진창에 빠지는 일도 비일비재하다. 저자 명성에 기대 원서와는 다르게 포장되고 변형돼 유통되기도 한다. 무라카미 하루키 작품을 좋아하는 이들이 많다. 안자이 미즈마루는 아는가? 그를 두고 하루키는 ‘소울 메이트’라 부르길 주저하지 않았다. 잡지 등에 삽화를 그렸고 하루키 작품(특히 에세이집)에도 많이 참여했다. 다음 그림을 주목해보라.

|

| ‘해 뜨는 나라의 공장’ 일본판 표지.(1987년 3월, 헤이본샤) |

아무래도 찜찜하다. 표지 혹은 삽화에 제법 등장하는 그림은 분명 욱일기(旭日旗)다. 일본 군국주의(軍國主義)와 제국주의를 상징하는 깃발. 1945년 일본이 전쟁에서 패배한 후 사라진듯했으나 요즘 스포츠 경기장에도 수시로 출몰하고 있다.

에세이집, ‘해 뜨는 나라의 공장’ 표지도 그렇다. (이 책 국내 번역본은 표지가 다르다) 하루키가 미즈마루 생각에 동의했는지 모르겠지만, 자주 협업했으니 모를 리 없다. 안자이 미즈마루 작가에게 직접 물어보려 했으나 2014년 사망.

이탈리아 대표 일간지 중 하나인 ‘일코리에레델라세라’는 신간 소개 코너에 해당 책 내용, 문체뿐만 아니라 표지에도 이른바 별점을 매긴다. 표지는 독자를 끌어모으기도 하지만 몰아내기도 하는 선입견을 만든다. 더 중요한 점은 내용을 속이는 ‘화려한 포장’이다. 겉멋과 과대광고에 이어 띠지까지 동원해 현혹하며 저자 명성을 업고 지나친 논평, 말 잔치를 벌이는 꼴이란 눈 뜨고 볼 수 없을 정도다. 표지에 쏟아붓는 전략을 모르는 바 아니지만 지나친 상술은 책이라는 이름을 더럽히는 행위에 불과하다.

‘옷’은 정체성(identity)을 나타내는 도구다. 참 좋다는 칭찬은 독자에게도 작가에게도 중요하다. ‘책은 옷’이라고 말하고 싶어 하는 표지. ‘가면(假面)’일 수도 있으니 경계할 일이다. 표지를 넘기면서 작품 안으로 들어가야 한다. 표지는 모든 걸 말해주지 않는다. 책을 알려면 책을 읽는 도리밖에는 없다.

홈

오피니언

홈

오피니언