|

|

이기철 시인 |

수잔 발라동. 그녀가 그랬다. 미혼모 자식으로 태어나 몽마르트르 뒷골목을 전전하며 남성 화가들 모델이 된 사람이다. 이후 ‘그려진’ 존재로 살다가 자신이 누구인가를 깨달은 뒤로는 자신을 ‘그리는’ 삶으로 이행한다. 작가들에게 영감을 제공하는 역할을 벗어던지고 스스로가 ‘뮤즈’가 된 사람이다.

‘마리 클레멘타인 발라동’은 매력 넘치는 여자였다. 하지만 그 이름은 포장(包藏)으로만 존재 가능했다. 옷을 벗고 누군가를 위한 대상이 된다는 일은 그녀에게 ‘생계’를 이어가기 위한 수단이었을 뿐이다. 많은 남자가 ‘예술’이라는 명목으로 탐했고 그려내고 탈취했다. 스쳐 간 사람들은 그녀를 보호하기는커녕 아쉬워했고 때론 매도했다. ‘사랑’이라는 이름으로 시작된 만남도 알고 보니 ‘욕망’이었을 뿐 고단한 일상을 완벽하게 보호해 주지 못했다.

이름을 ‘수잔 발라동’으로 바꿔준 이는 화가 로트레크였지만, 이후 그녀는 ‘삶을 뒤집는다. 날 때부터 빼앗길 것 하나 없는 존재였고 밑바닥 인생을 처절히 겪어낸 뒤라 ‘세상과 맞짱 뜨는’ 길을 선택했다. 당시 유행했던 인상주의 사조나 사회가 요구하는 여성에 대한 도덕률도 정면으로 거부하고 저항했다. 손가락질하는 대다수를 오히려 무시하고 기득권층을 조롱했다. 남성 위주 쟁쟁한 미술판에서도 그녀는 조금도 흔들리지 않았다.

|

| ‘수잔 발라동, 그림 속 모델에서 그림 밖 화가로’ 책 표지. |

‘나’로 살아간다는 정체성이란 다름 아닌 ‘나다움’을 정확하게 드러내는 일임을 일찌감치 알아챈 셈이다. 바꾼 이름은 66세 때가 돼서야 법적으로 인정받았다. 식료품점, 카페, 술집 종업원, 세탁부, 보모, 마구간 지기 등을 거치며 ‘삶의 근육’을 키워온 그녀는 비굴(卑屈)을 버리고 투쟁을 선택했다.

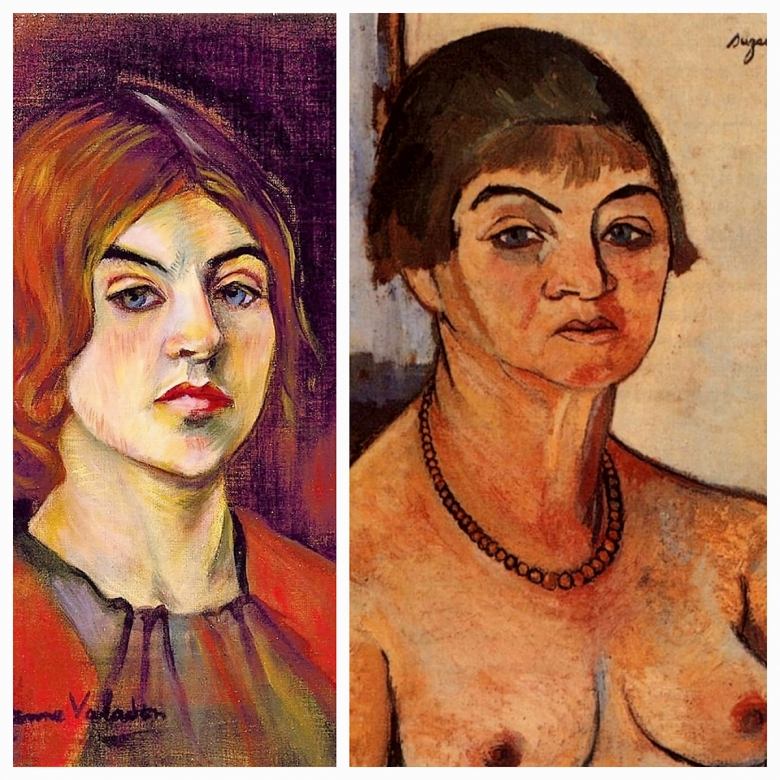

이런 수잔 발라동을 두고 어느 심리학자는 ‘주의력 결핍, 과잉행동장애 진단을 받을 수도 있었다’고 말했지만 그녀는 이 모든 행동은 자신을 찾아가는 몸부림으로 받아들였다고 이해하는 편이 맞다. 그녀는 샤반, 르누아르, 로트레크 등 모델이 돼 생계(생활이라고 말하면 안 된다)를 이어갔지만 떨쳐낸다. 그녀는 자신을 세워나가는 일에 집중한다. 많은 자화상을 남겼는데 중심 메시지는 ‘나’다. 타인 시선을 의식한 모델이 아니라 자신과 맞서는 결연한 표정이 이를 증명한다.

1883년, 첫 자기 초상화를 그린 수잔, 그 모습은 이른바 멋있고 폼나는 ‘뽀대’가 아니다. 푸르게 채색된 얼굴은 창백하고 차가워 보이지만, 자신을 들여다보듯 내면을 팽팽한 붓질로 완성 시켰다. 이런 기조는 그녀가 화가로서 활동하는 전 시기를 통해 끈끈하게 이어졌다.

죽음을 몇 해 앞두고 그린 자화상(1931년)에서는 처진 가슴을 드러낸 채다. 하지만 눈빛은 여전히 형형(炯炯)하고 당당하다. 타인에 관한 그릇된 평가는 항상 ‘세 치 혀’에서 시작된다. 비난인 줄 뻔히 알면서 정당한 비판이라 둘러대고 적절한 평가라 말하면서 평가 절하하기 일쑤다.

|

| 그녀가 그린 자화상. (왼쪽은 1898년, 오른쪽은 1931년) |

그녀 주위를 둘러싼 사람들은 하나둘 사라졌다. 죽거나 헤어졌든 또는 이런저런 이유로. 그녀는 사랑하는 일에는 실패했지만, 그 사랑은 남은 그림에서 명확히 보인다. 사랑은 서로에게 영향을 주는 일이라서.

그녀 전 생애에서 가장 힘을 얻은 말이 있다. 로트레크와 절친이었던 에드가 드가. 하루는 수잔 집에 그림을 보러 간다. 거기서 남긴 한마디. ‘너도 우리 중 하나가 되겠다.’ 수잔은 나중 이렇게 회고한다. ‘내가 날개를 달던 날’이었다고,

‘칭찬은 고래도 춤추게 한다’고 했다. 멸시와 모멸을 견디고 자신을 스스로 일으켜 세운 업적에 대한 정확한 평가를 받은 날이었다. 함부로 사람을 대하던 시절이 어디 그때뿐일까? 명성(名聲)이란 무엇일까? 결국 허명(虛名)에 속아 평생을 낭비하는 일 아닐까? 치열(熾烈)은 당신을 위한 것이 아니라 오로지 나를 위한 일이었음을 보여준 수잔 발라동.

그녀가 살던 시대는 이른바 ‘벨 에포크’라 불렸다. ‘아름다운 시절’이라는 뜻이다. 1890년대부터 1914년 제1차 세계대전이 일어나기 전까지 시기다. 파리만국박람회가 열렸고, 에펠탑이 세워졌고 파리 지하철이 개통됐다.

화려(華麗)도 그늘이 있다. 그곳은 어둡고 습한 곳이 아니라 조용히 싹 틔우는 생명이 차지하는 장소다. 경향(傾向)에 흔들리지 않은 사람, 소문(所聞)에 굴하지 않은 사람이었다. 인생은 직진이고 돌파다. 이 책 마지막 그림은 ‘장미 꽃다발’(1936, 캔버스에 유채)이다. 그녀는 1938년 72세 나이로 세상을 등졌다.

‘그림 속 모델에서 그림 밖 화가’로 나온 수잔 발라동을 기억한다.

홈

오피니언

홈

오피니언