|

| ↑↑ 소설 속에서 대밭각단이라고 불리는 죽전마을 전경. 아직 마을을 둘러싸고 있는 대나무밭의 흔적이 남아 있다 |

| ⓒ 양산시민신문 |

| ||

| ⓒ 양산시민신문 |

또한 김정한 선생은 자신의 처조모를 가야 부인의 모델로 했다고 하고 있다. 작품 속 손녀로 나오는 ‘분이’는 선생의 부인으로 상정해 볼 수 있다. ‘가야 부인’이라는 호칭은 가야국 자리인 김해가 고향이라 그렇게 부르게 된 것이며, 소설 속에서는 ‘명호’란 곳에서 시집왔다고 돼 있는데, ‘명호’는 지금의 부산시 강서구 녹산동 앞, 서낙동강 건너편 명지동을 지칭한다.

기본적인 배경 지식을 갖췄다면 이제 화제리로 넘어가 수라도의 주요 배경을 하나씩 둘러보자.

미륵당(소설 속 지명) → 물금 용화사(현 지명)

강 건너 고암산이 이쪽 미륵당 아래의 강 구부렁이로, 그 웅장한 그림자를 쑥 내밀고 있었다. 벌써 해가 뉘엿뉘엿 넘어가고 있다. 물빛이 한결 시퍼런 강 구부렁이 쪽으로 사타구니가 벌어져간 골짜기의 오목한 부분에, 미륵당이란 절이 납작하게 앉아 있다. 그래서, 모신 미륵불은 어지간히 크긴 해도 절 이름을 미륵암이라고 부르지 않고, 보살할머니들은 그저 미륵당이라고만 불렀다. …<중략>… ‘수라도’ 중

|

| ↑↑ 수라도의 주요 배경인 물금 용화사 |

| ⓒ 양산시민신문 |

이는 용화사의 연기 설화를 떠올리게 한다. 설화는 ‘한 농부가 낙동강에 떠올랐다가 가라앉았다 하는 물체를 건졌더니 그것이 미륵불이었다’는 내용이다. 이를 미뤄보면 미륵당이 용화사라는 점을 쉽게 유추할 수 있다. 실제 용화사에서는 낙동강에 수장돼 있던 석조여래좌상(보물 491호)을 모셔 올린 날(음력 2월 28일)을 경축하기 위해 해마다 용왕대제를 지내고 있다.

허진사 댁(소설 속 지명) → 명언마을(현 지명)

시아버지 오봉선생(오봉산 밑으로 오고부터 부른 호라 한다)은 점잖게 닦인 말씨에 약간 울적한 표정을 짓다 말았다. 역시 고풍 따라 시집온 사흘째 되는 아침부터 가야댁은 부엌으로 들어갔다. …<중략>… ‘수라도’ 중

|

| ↑↑ 허진사 댁이 있던 명언마을 |

| ⓒ 양산시민신문 |

냉거랑 다리(소설 속 지명) → 화제교(현 지명)

너무 앞을 서두르느라고 미처 얘길 못했지만, 오봉선생에게는 먼데서 찾아오는 유생들 이외에, 인근동에는 글이나 나이로 보아서 벗될 만한 사람이 바이 없는 것은 아니었다. 양접장만 하더라도 그랬다. 그는 ‘냉거랑’이라고 불리는 시내 저쪽 대밭각단이라느 마을의 글방 접장이로서, 그곳 주산인 오봉산 발치의 질펀한 들녘을 에워싼 열두 부락에서 오봉선생의 유일한 글친구요, 또 바둑친구였다. …<중략>… ‘수라도’ 중

|

| ↑↑ 냉거랑 다리인 화제교 |

| ⓒ 양산시민신문 |

대밭각단(소설 속 지명) → 죽전마을(현 지명)

가족들은 쥐 죽은 듯이 말이 없었다. 서로 얼굴만 쳐다볼 뿐이었다. 그러고는 비로소 모두 냉거랑 건너 대밭각단 쪽으로 시선을 보냈다. 아니나 다를까. 그 대밭각단이란 부락 아래쪽 솔밭 속에 희미한 불빛이 가물거리고 있었다. …<중략>… ‘수라도’ 중

화제리는 현재 외화, 내화, 지나, 명언, 토교 등 5개 자연마을로 구성돼 있다. 그 가운데 외화마을은 화정, 죽전, 중리 등 마을이 있는데, 대밭각단은 죽전(대밭골)의 다른 이름이다. 이는 대밭이 마을을 둘러싸고 있어 붙여진 것으로 지금도 대밭 흔적이 상당히 남아 있다. ‘각단’은 ‘뜸’이라고 하는데, 한 동네 안에서 몇 집씩 따로 모여 있는 구역을 뜻하는 순우리말이다.

태고나루터(소설 속 지명) → 토교마을(현 지명)

그러한 오봉산 발치 열두 부락의 가난한 집 처녀 총각과 젊은 사내들은 이마를 히노마루(일본 국기)에 동여매인 채, 울고불고하는 가족들의 손에서 떨어져, 태고나루에서 짐덩이처럼 떼를 지어 짐배에 실렸다. (물금까지 나가면 기차편도 있었지만 차는 위데에서 오는 그러한 사람들로 항상 만원이었다.) 손자녀를, 자식을, 남편을, 딸을 그렇게 빼앗긴 할머니, 어머니, 아버지, 아내 들은 태고나루에서 눈물을 짓다 가까운 미륵당을 찾아가기 일쑤였다. …<중략>… ‘수라도’ 중

|

| ↑↑ 토교마을에 있는 태고나루터 |

| ⓒ 양산시민신문 |

------------------------------

수라도(修羅道)란?

한 여인의 수난의 삶을 통해

민중 항거정신 부각한 문제작

수라도(修羅道)는 요산(樂山) 김정한(金廷漢) 선생이 지은 중편소설이다. 1969년 6월 ‘월간문학’ 8호에 발표됐고, 1975년 삼중당에서 간행한 같은 제목의 단편집에 수록됐다. 가야 부인이라는 개인의 생애를 중심으로 낙동강을 배경으로 한 허씨 문중의 가계와 오봉산 밑 촌락의 변화를 통해 우리나라 근대사의 변천을 보여준다.

이 작품은 제목이 암시하듯 주인공 가야 부인의 삶의 역정이 ‘수라도’로 나타난다. 작품은 내용 자체가 전쟁과 증오, 파괴가 그치지 않는 어둠의 시대를 거슬러 올라가 과거를 회상하는 방식으로 이야기가 펼쳐진다.

가야 부인의 임종 자리에서 외손녀 분이는 과거를 회상한다. 가야 부인은 국권상실 다음 해 유교 가문인 허씨 문중으로 시집왔다. 왜놈이 주는 합방은사금이라는 것을 거부하고 밉보인 시아버지는 서간도로 떠나고, 시아버지 오봉 선생은 아버지를 찾기 위해 만주를 헤매지만 가산만 탕진한다. 3.1만세 운동이 일어나 시숙인 밀양 양반을 잃은 뒤 서생인 남편 명호 양반을 대신해 온갖 집안일을 도맡아온 가야 부인은 십여년의 세월이 지난 뒤 집안에서 가모 대접을 받는다.

완고한 유교 집안에서 가야 부인은 우연히 산기슭에 묻힌 돌미륵을 발견하게 되면서 집안살림에서 벗어나 자신의 삶을 도모하게 된다. 죽은 고명딸의 사위가 돌미륵을 모실 미륵당을 지어주고, 오봉 선생은 태평양전쟁이 고비에 다다를 무렵 한반도사건이라는 애국지사 박해사건에 연루돼 고초를 겪다 출옥 후 누운 채 칠십 고령으로 세상을 떠난다.

이듬해 광복이 됐지만 남편 명호 양반이나 일본 유학에서 돌아온 막내아들은 출세하지 못하고, 오히려 고등계 경부로 있던 참봉집 맏아들이 피신해 있다가 경찰간부가 되고, 국회의원에 뽑힌다. 가야 부인은 멀리 포성이 울리자 모든 것을 뒤로하고 최후를 기다린다. 결국 6남매의 어머니로, 며느리와 손자를 거느리게 된 수난의 여인상 가야 부인은 8.15광복을 맞이하고도 신통한 일을 맞이하지 못하고 숨을 거둔다.

요산 김정한은?

대쪽 같은 삶을 살았던 민족작가

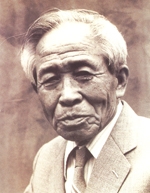

| ||

| ⓒ 양산시민신문 |

29세 때인 1936년 일제 강점기의 궁핍한 농촌의 현실과 친일파 승려들의 잔혹함을 그린 단편 ‘사하촌’이 조선일보 신춘문예에 당선돼 등단했다. 이후 ‘모래톱 이야기’와 ‘추산당과 곁사람들’, ‘수라도’, ‘축생도’, ‘인간단지’ 등을 통해 민족의 수난과 저항을 그려냈으며, 작품에서 사실주의적인 경향이 강하게 묻아나 민중을 선동하는 요주의 작자로 지목되기도 했다.

한국문학상과 은관문화훈장, 대한민국 문화예술상, 심산상 등을 수상했고, 5.7문학협의회 고문, 민족문학 작가회의 초대 의장, 자유실천 문인협의회 고문을 지내기도 했다.

참고_ 양산문학 제13집(2008) 김동현 ‘수라도’ 속 지명을 찾아서

홈

문화

홈

문화