|

| ⓒ |

노랫말처럼 기차도 서지 않을 것 같은 작은 역에 육중한 몸을 이끌고 열차가 멈춰 선다. 덜컹거리는 소리 끝에 열리는 열차 문. 어두운 가로등과 낡은 회색 플랫폼. 그 위를 내리는 사람들.

봇짐을 머리에 인 허리 굽은 노인과 가방을 멘 교복 입은 학생. 퇴근길 소주 한 잔 걸치고 몸을 뒤뚱거리는 회사원까지. 20년 전 밤 9시 20분 ‘막차’가 도착한 원동역에는 그렇게 ‘사람’이 있었다.

9월 18일은 ‘철도의 날’이다. 기차가 1899년 9월 18일 노량진~제물포 간 첫 운행을 시작한 지 113년이 흘렀다. 경부선이 지나는 양산지역에도 물금역과 원동역 2곳의 기차역이 있다. 이들 역은 100년이 넘는 세월 속에서 사람과 물건, 그리고 삶의 이야기를 실어 날랐다.

특히 원동역은 지역 사람들에게 남다른 의미가 있는 곳이다. 1903년 1월 1일 준공, 1904년 본격 운영을 시작한 원동역은 108년 세월 동안 원동 주민을 외부와 이어주는 가장 유용한 수단이었기 때문이다.

20여년 전. ‘비둘기호’에 몸을 싣고 부산을 오가던 원동 사람들의 모습은 어땠을까? 당시와 지금의 모습은 얼마나 달라졌을까?

20년 전 원동지역은 지리적 특성상 대중교통이 불편했다. 지금이야 한 시간에 한 대꼴로 버스가 시내까지 운행하지만 사실 몇 년 전까지만 해도 시내로 나가는 버스는 하루 단 3대에 그쳤다. 구불거리는 고갯길을 두 개나 넘어야 하다 보니 시간도 1시간이 넘게 걸렸다.

이에 비해 기차는 빠르고 편했다. 수시로 변하긴 했지만, 최소 하루 다섯 차례 운행한 ‘비둘기호’ 덕분에 원동 사람들은 양산 시내보다 부산 쪽 왕래가 더 잦았다.

운이 좋으면 부산 구포까지 17분이면 도착했다. 운이 좋다는 건 ‘연착’을 안 했다는 의미다. ‘연착’은 등급이 높은 열차를 먼저 보내기 위해 플랫폼에서 대기하는 것을 말한다.

당시 비둘기호는 부산진역에서 원동역까지 오는 데 보통 1차례, 많게는 2차례까지 연착하기 일쑤였다. 철도청 기록에 따르면 잦은 연착 탓에 비둘기호는 부산진에서 용산까지 12시간이 걸리기도 했다고 한다. 물론 비둘기호 자체가 단거리 이송용이다 보니 서울까지 가는 승객 자체가 별로 없었지만.

아무튼, 열차는 연착을 하면 평소 다니던 선로가 아닌 옆 선로로 진입했다. 도로에서 차량이 추월차량을 보낼 때처럼 선로를 비켜주는 것이다. 그렇게 열차가 연착선로에 멈추면 사람들은 플랫폼에 내려 담배를 피우거나 바람을 맞으며 팍팍한 삶에 ‘쉼표’ 하나를 찍곤 했다.

|

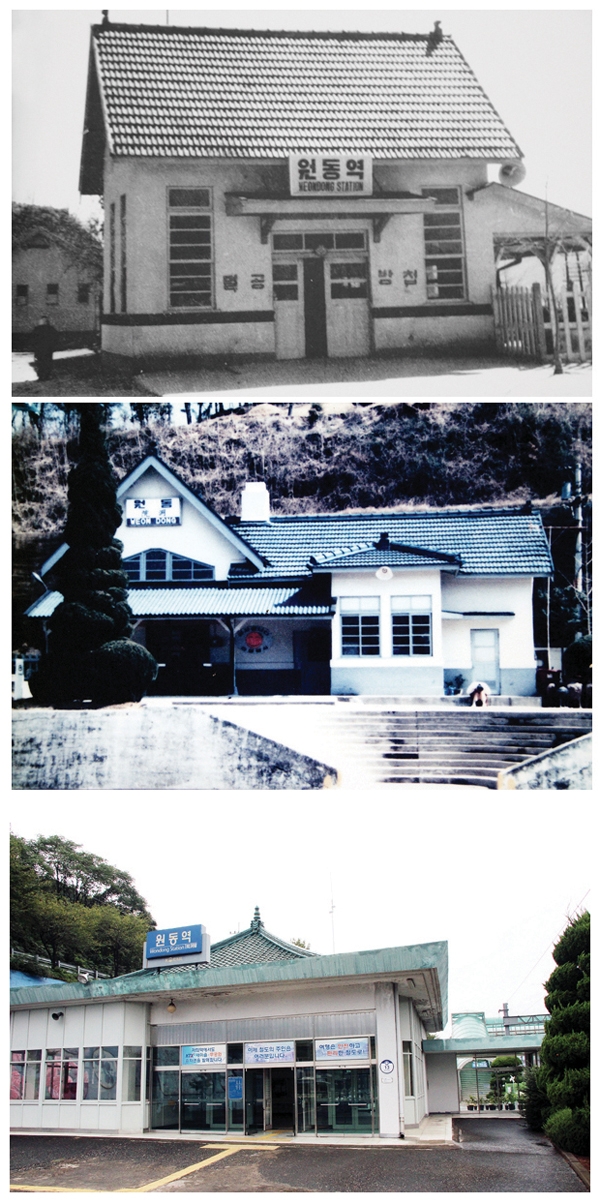

| ↑↑ 원동역은 지난 1904년 '간이역'으로 운영을 시작한 뒤 3차례 역사 신축을 통해 현재까지 이르고 있다. 맨 위 사진은 1960년대(추정), 가운데는 1980년대(추정) 원동역 모습이다. 맨 아래 사진은 2002년 신축한 현재 원동역의 모습. |

| ⓒ |

요금도 저렴했다. 비둘기호는 구포까지 22km 거리를 1990년대 중반까지 성인요금 기준 150~200원에 운행했다. 당시 시내버스 요금과 비슷한 수준이다.

‘반 표’도 있다. 노인과 초등학생, 군인과 경찰 등 할인대상 승객들이 사용하는 승차권으로 가격이 정상 운임의 절반 수준이다. ‘반 표’라 이름 붙은 것도 이 때문.

부산 구포에서 장이 열리는 날(3일, 8일) 원동역 대합실은 언제나 노인들의 “구포 반 표 하나 주이소”라는 목소리로 가득했다.

승차권 구매 확인은 집게처럼 생긴 이상한(?) 물건으로 했다. 지금은 승차권 확인을 안 하거나 승차 후 승무원이 좌석을 확인하는 방식으로 하지만 당시에는 대합실을 빠져나갈 때 검수원이 일일이 ‘표식’을 남겼다.

동전 두께와 비슷하고, 크기는 명함의 절반 정도였던 승차권을 검수원은 집게를 닮은 검표기로 집었다. 그렇게 집은 승차권에는 야구장 ‘홈플레이트’를 닮은 자국이 남았다. 재사용 방지를 위해 남기는 자국이다.

당시 비둘기호는 문을 수동으로 여닫았다. 일반적으로 승무원이 문을 열어주지만 모든 객차의 출입문을 승무원이 직접 열 수는 없다.

발판을 먼저 열고 출입문을 열어야 하는 시스템을 이미 승객들이 더 잘 알고 있었다. 수동으로 문을 여닫다 보니 가끔은 출발하는 열차에 뒤늦게 매달리는 승객도 있었다. 참고로 비둘기호 객실은 창문도 위아래 방향으로 열 수 있는 구조였다.

구포 장날엔 열차 통로에 널린 ‘대야’들 때문에 발 디딜 틈이 없었다. 장에 다녀온 노인들은 통로 곳곳에 아무 데나 주저앉아 사람들과 이야기를 나눴다. 자식자랑도 하고, 때론 이웃집 흉도 봤다. 당시 열차 안 통로는 원동 사람들의 ‘SNS’와도 같았다.

‘정차 중 사용 금지’ 화장실

비둘기호에도 화장실은 있었다. 나름 수세식이다. 문제는 정화조와 같은 저장 공간이 따로 없다는 점. 볼일의 결과물(?)은 철로 위에 그대로 뿌려졌다.

이 때문에 가끔 열차가 플랫폼에 정차할 때 원치 않는 장면을 목격하기도 했다. 그래서 비둘기호 화장실에는 항상 이런 경고문이 붙어 있었다. ‘정차 중 사용 금지’.

원동역은 마을버스와도 연계돼 있다. 앞서 언급한 대로 원동역은 외부와 지역을 이어주는 거의 유일한 통로였기 때문에 마을버스는 항상 기차 시간에 맞춰 움직였다.

기차의 도착과 출발에 맞춰 버스도 출발하고 도착한다. 기차가 ‘연착’이라도 하게 되면 버스도 당연히 군말 없이(?) 기다린다. 원동 마을버스는 지금도 이렇게 운행하고 있다.

모든 간이역에 정차했던 유일한 열차 비둘기호. 흔히 ‘완행열차’로 불렸던 비둘기호에는 이처럼 원동 사람들의 추억이 고스란히 담겨 있다.

하지만 세월의 빠른 변화를 따라가지 못한 느린 걸음의 비둘기호. 비둘기호는 2000년 11월 14일 마지막 운행을 끝으로 철도 역사 너머로 사라졌다.

비둘기호가 사라진 지금 부산에서 서울까지 2시간 남짓이면 도착할 만큼 빨라졌다. 하지만 ‘비둘기호’를 닮은 원동 사람들은 여전히 느릿한 걸음을 걷고 있다. 더 빨라지길 욕심내지 않고, 더 편해지길 욕심내지 않는 원동사람들. 그들은 여전히 낡은 원동역과 함께하는 삶을 살고 있다.

홈

사회

홈

사회