울산 태화강 10리 대나무숲보다 훨씬 규모가 큰 30리 대밭이 양산의 낙동강과 양산천에 있었던 기록이 처음으로 발견됐다. 국토부는 홍수 때 강 범람을 이유로 국가하천인 낙동강과 양산천 하류에 나무식재를 엄격하게 금지하고 있지만 이번 기록을 근거로 황산공원과 가산공원에 대대적인 대나무숲 복원사업 추진해야 한다는 여론이 높아질 것으로 보인다.

|

| ↑↑ 김정희 시의원이 황산공원 월당나루터 인근 대나무숲에서 이번에 확인된 사료와 연관성을 설명하고 있다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

김정희 양산시의원(자유한국, 중앙ㆍ삼성)이 22일 “독립운동을 한 선대 영향으로 향토사 관심이 높았는데 사료를 정리하다 영조 재위 당시였던 1731~1767년 사이 조정이 양산에 낙동강과 양산천의 범람을 막기 위해 국가사업으로 군사 1만여명을 동원해 30리(12km) 두 갈래 대숲을 조성하고 중점관리한 기록을 확인했다”며 서울대 규장각한국학연구원이 소장하고 있는 조선(1871년) 영남역지(嶺南驛誌) 가운데 황산역도(黃山驛圖)와 조선왕조실록 해당 부분을 공개했다.

제방 축조 내용은 정조실록 31권(정조 14년, 1790년 8월 9일)을 살펴보면 당시 양산군수였던 남학문은 상소문을 통해 “지난 계해년에 감사의 장계로 인해 우리 선대왕께서 특별히 1만여명의 군정을 풀어 큰 둑을 쌓아 긴 강을 가로막은 덕에 이득을 보았다”고 적고 있다.

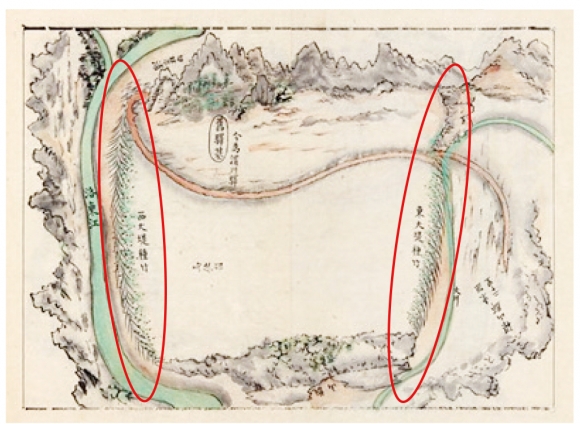

황산역도(黃山驛圖)상 지금의 양산천인 동쪽 큰 제방 소나무숲(동대제종죽, 東大堤種竹)과 낙동강인 서쪽 큰 제방 소나무숲(서대제종죽, 西大堤種竹)인 양쪽 대숲은 정조실록 35권(정조 16년, 1792년)에 ‘동서 대숲은 길이가 삼십리(12km)’라고 기록돼 있다.

이와 같은 문헌기록을 종합해보면 일제강점기 홍수 예방을 위해 조성한 것으로 알려진 울산 태화강 십리대숲(4㎞)보다 150년 앞서 3배 길이의 홍수방지용 대숲(제방)이 축조됐다는 것을 확인할 수 있다.

|

| ↑↑ 영남역지 황산역도에는 양산에 대밭이 있었다는 흔적을 찾아 볼 수 있다. 붉은색 원 안에 대나무가 빼곡히 그려져 있다. 양쪽에는 낙동강과 양산천이 보인다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

낙동강 하류인 물금 일대는 낙동강 홍수 때 대부분 지역이 침수 피해를 봐왔는데, 조선왕조실록에서도 중종실록 63권(중종 23년, 1528년 9월 4일) 양산군 홍수, 선조실록 19권(선조 18년, 1585년 9월 9일) 낙동강 홍수에 대한 기록 등이 많이 남아 있다.

낙동강의 잦은 홍수 탓에 서울로 오가는 물자와 관리들이 이용하던 황산역 기능이 위협받게 되자 황산역 유지 비용과 공납을 제공하기 위한 논을 보전하려는 목적에서 제방을 쌓고 주변에 대나무를 심어 제방유실을 방지하려 했던 것으로 풀이된다.

과거 장대했던 이 대숲은 현재 물금 황산공원 일대 일부만 남아 있다. 다만 황산역도(黃山驛圖)에 표시된 서대제종죽(西大堤種竹) 분포지였던 물금 용화사 앞과 최근 양산시가 나루터복원사업을 추진 중인 월당나루터 인근에 대나무숲이 생육하고 있다.

나동연 양산시장은 22일 간부공무원이 참여한 정책회의에서 “4대강 사업을 진행할 때 낙동강 변에 띄엄띄엄 남아 있는 대나무숲을 보면서 뭔가 미심쩍은 부분이 있었는데 이번에 김정희 양산시의원과 향토사학자가 귀중한 사료를 발굴해줘 고맙다”며 “기록을 근거로 정부에 복원을 건의해 국비를 확보하고 범시민운동으로 대나무 식재 운동을 벌여 30리 대숲을 복원하겠다”는 의지를 보인 것으로 알려졌다.

최근 수차례 현장을 답사한 김정희 시의원은 “대숲이 표시된 황산역지도는 있었지만 이를 뒷받침한는 사료가 확인돼 놀랐다”고 밝혔다.

이어 “이를 바탕으로 양산시와 양산시민 힘을 결집해 우리나라 최대 규모 홍수방지용 대숲을 복원하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

홈

사회

홈

사회