|

| 이기철 시인 |

그런 느낌이 물씬 나는 책을 최근 여러 권 접했다. 값이 싸서 육전소설(六錢小說)이라고도 불린 ‘딱지본’이다. 아이들이 가지고 놀던 딱지만 해서 그리 불렸고 표지 그림 특징은 유치찬란한 알록달록한 그림으로 그려졌다. 눈길을 사로잡는 전략(?).

딱지본 소설은 1920~30년대 인기몰이를 했고 한국전쟁이 나던 1950년대까지 이어졌다. 당시 장마당에서도 흔히 구할 수 있을 정도였다. 새로운 인쇄술 발전도 한몫했다. 필사(筆寫)나 구전(口傳)을 확 바꾼 활자본이란 놀라운 신세계가 전면 등장한 결과였다. 그 시대 백성들을 즐겁게 한 독극물이 아닌 독물(讀物)이었다.

일제 식민 치하에 있었던 당시, 출판계는 검열이 매우 심했다. 따라서 제대로 된 출판물은 대신 대중 취향 출판물이 득세했다. ‘사상(思想)’ 빈틈을 메운 시절 아픔이었다. 그 이야기는 여기서 다룰 점이 아니어서 지나간다.

딱지본 소설은 정식 문학판에서는 외면받는 장르다. 하지만 파편화된 사람들이 남긴 언어는 결코 생명을 잃은 바 없다. 오히려 시대 간극(間隙)을 파고들어 위로하고 교섭하고 역동을 일으키는 장면으로 부활했다. 대부분은 저자 이름이 생략되거나 없다. 이 책도 1936년 홍문서관 주인이 발행인으로 돼 있다.

|

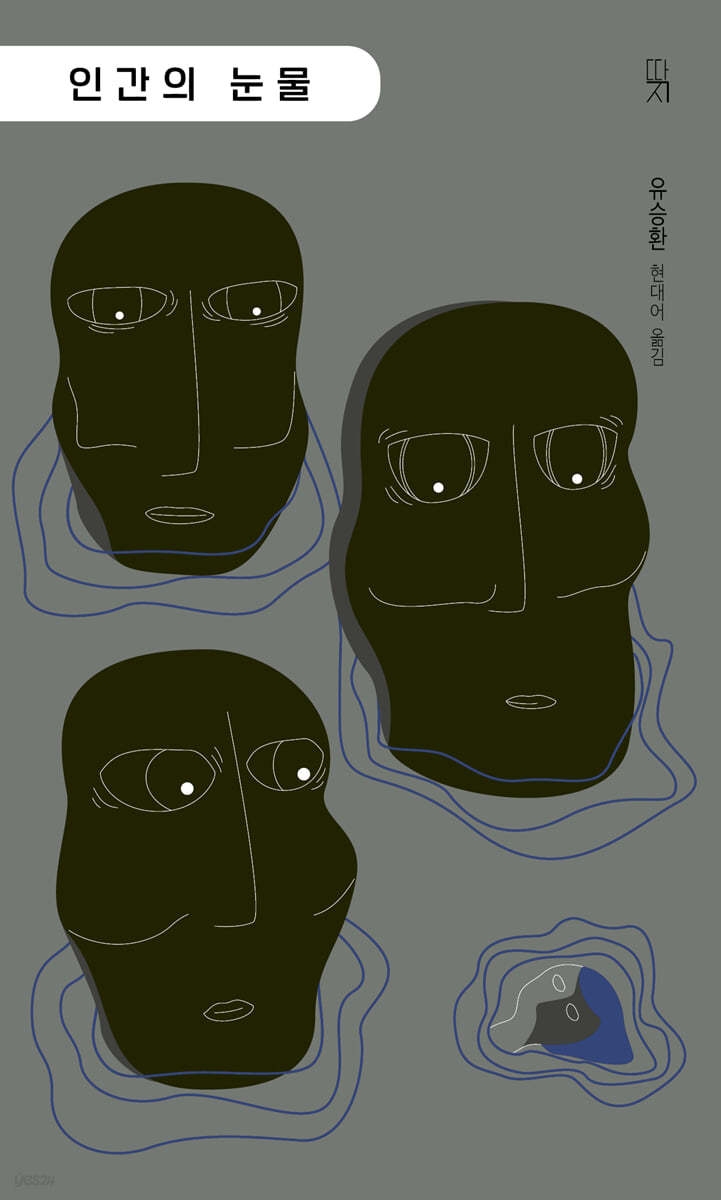

| ‘인간의 눈물’ 표지. |

하지만 이번에 소개하는 ‘인간의 눈물’은 좀 더 사려 깊게 시대를 읽을 만한 계기가 될 수 있다. ‘가난’, ‘생활고’, ‘인간 이중성’, ‘부(富)가 가진 취약성’ 등이 적나라하게 노출된다. 1930년대는 식민 치하에서도 여전히 활개 치고 있던 자본주의 횡행 시대, 먹고 살기 힘든 처지가 혹독했던 시절을 정면 겨냥해 조명한다.

일단 내용을 따라가 보기로 한다. 주인공은 젊은 아내와 네댓 살 박이 정도 아이를 둔 가장(家長)이다. 저 멀리 중국에서 한 십여 년간 회사 생활(인쇄용 활자를 만드는 제자공장(製字工場)에서 일했다)을 했지만 시대 상황으로 실업자가 된다.

경성(京城), 가난이라는 대명사인 중심에서도 한참 벗어난 변두리 동네에서 근근이 살아간다. 아내는 뜨개질해서 실직자 남편을 대신해 생계를 이어가는 또 다른 가장(家長) 역할을 한다. ‘입에 풀칠하기도 힘든’ 나날이 이어진다. 하필이면 구직활동에 나선 남편이 집을 비운 사이 전기회사에서는 전기료가 3개월이나 밀렸다며 전등을 떼갔고, 바로 다음 집배원이 무언가를 던져놓고 간다. 반가운 소식이 담긴 편지인 줄 알았건만 전당포에 맡긴 물건을 찾아가지 않아 부득이 처분한다는 고지서였다.

이런 분위기에 찬물을 더 끼얹는 남편이 등장한다. 그도 자고 일어나 아무것도 먹지 못한 상태로 일자리를 구하러 나간 ‘잔 입’ 상태였다. 절망은 언제나 포개지는 법인가? 부부는 애틋하고 어린아이는 굶은 채 잔다. 두 사람 대화는 비난하거나 특히 아내는 남편 무능을 나무라지 않는다. 아, 아름다운 격려다. 이런저런 대화 속에 눈에 띈 신문사에서 구독자 확장을 위해 일정 기간 공짜로 주는 신문인 확장지가 눈에 들어온다.

‘중국어를 잘하고, 처자가 있는 충실한 자. 신장은 5척 4촌(약 163.6cm), 연령은 34세까지. 월급은 백 원 이상. 사진과 이력서를 지참래문(持參來聞)’. 달콤한 유혹은 늪으로 가는 지름길이 됐다. 사기꾼 변호사는 어느 부잣집 재산을 관리하는 척하며 자신 이익을 도모하는 사람이었다. 주인공인 남편은 큰돈에 속아 자신을 맡긴다. ‘어매이징한 사기 결혼’은 서막을 알린다.

처음에는 영문도 모른 채. 여기서 반전과 번복이 시작되는 긴장감이 압권이다. 어찌 대중들이 열광하지 않겠는가. 결론은 해피엔딩이지만 만만찮은 후유증을 남기고 짐짓 그런 일 없었다로 끝내는 소설은 허망하지만, 이야기는 ‘속 맛’이 월등해 한 번 맛보면 잊을 수 없으리만치 ‘게미지다’.

주인공은 가족과 가정을 회복하지만, 의문은 계속 남는다. 딱지본 특징은 성급한 결론이다. 독자를 위한 배려일까? 버리는 행위일까? 그 시대에 관한 의문은 괜히 더 따질 필요가 없어 접는다. 다만 주인공이 남긴 말이 인상 깊다. ‘나는 내가 아니다’ 혹은 ‘나는 내가 아니었다’는 장탄식(長歎息).

원문 혹은 원본은 읽기 힘들다. 현대어로 해석해서 옮긴 이 노고(勞苦)가 고맙다. 딱지본 혹은 육전소설(六錢小說)은 단순히 ‘그때를 아십니까’를 위한 창작물은 아니다. 그때는 ‘백성’이라는 말이 친근했고 지금은 ‘민중’이라는 말이 더 살가운 우리 이야기다.

잘된 플롯(구성)보다 때로는 ‘구성진 이야기’가 더 낫다.

|

| 딱지본 혹은 육전소설이라 불린 책들. 왼쪽 위, 오른쪽 방향부터 ‘비행녀사’, ‘젼치우뎐’, ‘꿈에 본 초한송사’, ‘청춘’. |

홈

오피니언

홈

오피니언