|

| ↑↑ 금정산에서 본 양산 전경(1998년). 현재 신도시지역 대부분이 논으로 유수지 역할을 하던 곳임을 한눈에 알 수 있다. 지금까지 풍수해 피해 사례를 살펴보면 저지대인 양산천 인근 지역을 중심으로 피해가 집중돼 왔다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

태풍 차바가 양산 곳곳을 할퀴고 떠나갔다. 양산은 한동안 여름철 장마와 태풍, 겨울 폭설과 상관없는 지역처럼 여겨졌다. 하지만 차바가 남기고 간 상처를 더듬어보면 양산이 결코 재난과 무관한 안전지대라는 환상을 가져서는 안 된다.

특히 신도시가 들어선 지역은 과거 90년대 초 사진만 봐도 논으로 가득한 유수지였다. 신도시 조성 후 수해가 거의 없었지만 “물은 언제든 갈 길을 찾아간다”는 말처럼 안심할 수 있는 상황은 아니다.

도시 개발에 따른 인구 증가 역시 과거 수해와 다른 양상을 나타낼 수 있다. 양산천을 중심으로 인구가 밀집해 있는 가운데 사실상 모든 빗물을 처리하는 양산천에 대한 특단의 대책이 필요한 이유다.

그동안 양산지역에 피해를 준 주요 풍수해 사례를 살펴보고, 과거와 다른 현재에 맞는 수해 대책을 고민할 시점이다.

|

| ↑↑ 1957년 태풍 칼멘이 뿌린 집중호우로 물에 잠긴 당시 양산읍 시가지 모습. |

| ⓒ 양산시민신문 |

1957년 태풍 칼멘

1957년 8월 2일, 태풍 칼멘이 양산을 덮쳤다. 300mm 이상 쏟아진 폭우는 이튿날 새벽 명곡천이 범람하면서 제방이 붕괴됐고, 하신기마을을 쑥대밭으로 만들었다. 이 사고로 가구 60여채가 대부분 사라지고 32명의 생명을 앗아가기도 했다. 여기에 그치지 않고 신북정, 신기, 북부제방이 연쇄적으로 붕괴하면서 당시 양산읍 시가지 전역이 침수됐다.

칼멘이 지나간 후 인명피해를 입었던 하신기마을에서는 이날 함께 제사를 지내는 슬픈 풍경이 벌어지곤 했다.

1959년 태풍 사라

전국적으로 가장 기억에 남는 태풍 가운데 하나인 사라도 양산을 피해가지 않았다. 9월 17일 추석을 앞두고 남해안에 상륙해 경상남ㆍ북도를 관통하면서 막대한 피해를 줬다. 1904년 기상관측이 시작된 이래 가장 큰 태풍으로 평가받고 있는 사라는 순간 최대 풍속 85m/s를 기록하면서 전국적으로 849명의 사망자와 실종자가 발생했고, 38만명의 이재민을 발생시킨 말 그대로 역대급 태풍이었다.

양산천을 비롯한 하천 대부분이 범람해 제방이 유실됐고, 현재 신도시지역(양주동) 일대 역시 물바다가 됐다. 양산고등학교 인근 신기마을은 마을 전체가 물에 잠겨 당시 이승만 대통령이 직접 현지답사를 와 대통령 특별지시로 현재 모습으로 복구하기도 했다.

또한 현재 소주동 소남마을은 당시 마을 이름이 신기(新基)마을이었는데 태풍으로 마을이 유실돼 이후 주민 건의에 따라 소남(召南)으로 마을 이름을 바꾸기도 했다.

|

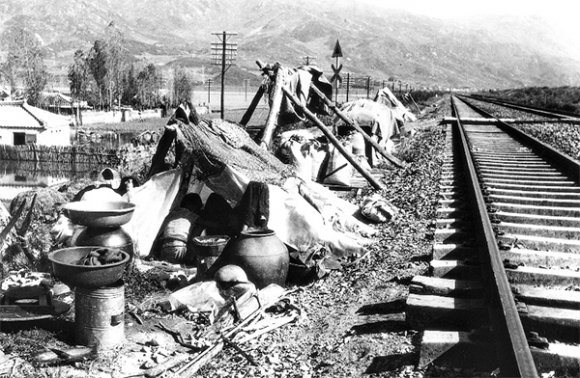

| ↑↑ 1969년 호우로 침수피해를 당한 물금 증산마을 주민들이 고지대인 철로 변에 움막을 짖고 대피생활을 하고 있다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

1963년 태풍 셜리와 1969년 호우

양산지역에서 태풍 사라에 이어 가장 큰 피해를 남긴 것은 1963년 태풍 셜리와 1969년 집중호우였다. 특히 1969년 호우 때에는 주로 물금지역 저지대인 증산, 남평마을이 큰 침수 피해를 봤다. 경부선 철로보다 낮은 지대인 만큼 큰비가 오면 오히려 강 쪽으로 물이 빠지지 않고 역류하는 현상을 보이며 큰 피해가 발생했다.

저지대인 원동면 원리지역도 화제천으로 밀려드는 바닷물 역류현상에 의해 비가 그친 뒤에도 면소재지에서는 보트를 타고 옮겨 다니는 진풍경을 연출했다. 낙동강을 통한 바닷물 역류현상은 1990년대 부산 하단지역에 을숙도와 연결하는 하구언 공사를 완료하면서 사라지게 됐다.

1969년 호우로 인해 많은 인명을 앗아간 현장이 또 있었다. 당시 경부고속도로 공사가 한창일 때라 동면 내송천 근처에 있던 공사장 인부들 숙소가 밤새 내린 비로 떠내려간 것이다. 당시 인부 11명이 실종돼 이틀을 수색했지만 찾지 못하다가 수위가 낮아진 뒤 양산천 수관교 부근과 가산마을 앞 양산천 지류에서 시신을 발견해 면사무소에 옮겨와 사후처리를 했다고 전해진다.

|

| ↑↑ 1979년 태풍 쥬디로 인해 유실된 양산천 제방을 응급복구하기 위해 주민들이 직접 나섰다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

1979년 태풍 쥬디

1979년 여름 남해안을 강타한 태풍 쥬디는 양산에도 극심한 상처를 남겼다. 인명 피해는 발생하지 않았지만 많은 소하천 제방이 붕괴해 마을이 물에 잠기는 소동이 벌어졌다. 유산공단 앞 양산천 수해복구현장에는 인근 주민들이 모두 나와 스스로 제방축조에 나서기도 했다.

1991년 태풍 글래디스

태풍 글래디스는 물금읍 증산마을 앞 채소단지를 몽땅 물에 잠기게 할 정도로 비를 많이 뿌리면서 산사태를 많이 발생시켰다. 당시 부산 기장지역이 양산군 담당으로 있던 시기였는데 정관면에 소재한 백운공원묘지와 대정공원묘지 묘역이 산사태로 붕괴하면서 유골이 훼손되는 사고가 발생했다. 산 전역에 흩어진 유골을 수습하는 와중에 몰려온 유족들이 서로 자신의 연고 유골이라고 주장하는 장면은 태풍이 남기고 간 아픈 기억이다.

상습침수지역인 교동지역은 이번 태풍에도 양산천 제방보다 낮은 지대 특성으로 인해 호우에 침수됐다.

2002년 태풍 루사

태풍 루사로 가장 큰 피해를 입은 지역은 상습침수지역인 교동지역이었다. 이틀 동안 310mm 이상 내린 집중호우로 교동 일대는 말 그대로 쑥대밭이 됐다. 더 큰 문제는 양산시가 상습침수지역 문제를 해결하기 위해 1998년 사업비 55억원을 들여 4천750t의 물을 저장할 수 있는 저수조와 분당 840t의 물을 펌핑할 수 있는 배수 펌프장을 설치했지만 설계 문제와 정전 등으로 사실상 역할을 하지 못한 것으로 드러나 주민들의 불만을 사기도 했다.

|

| ↑↑ 2003년 태풍 매미 강습으로 교동마을은 향교 건물을 비롯한 대부분 주택이 침수 피해를 봤다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

2003년 태풍 매미

9월 13일 불어닥친 태풍 매미는 불행히도 사망자 1명과 부상자 8명 등 인명 피해를 남겨 양산시민을 더욱 안타깝게 했다. 당시 부산ㆍ경남 전역이 초토화되다시피 했지만 양산지역은 다행히 이보다는 덜해 큰 피해가 없었던 가운데 발생한 인명 피해였기 때문이다.

하지만 웅상읍, 물금읍, 동면 등 7개 읍면동 1만4천230가구가 정전돼 불안에 떨었고, 주요 간선도로와 공장, 농경지 등이 침수되면서 재산 피해도 상당했다. 또한 이번 태풍에도 교동지역은 배수펌프가 제대로 작동하지 않아 향교 건물 일부까지 잠기는 어려움을 겪어야 했다.

2006년 태풍 에위니아

태풍 에위니아는 시간당 50mm 가까운 집중호우를 쏟아내며 원동, 물금지역 농경지를 침수시켰고, 주요간선도로 침수와 절개지 붕괴 등으로 안전사고 위험이 발생해 아찔한 상황을 연출하기도 했다.

태풍 에위니아는 평균 최대 강우량 336mm를 기록, 2003년 태풍 매미 152mm보다 두 배가 넘는 집중호우를 기록, 시내 곳곳에 침수 피해를 줬다. 특히 장마 기간 동안 시작된 호우로 지반이 연약해진 가운데 시간당 최대 강우량이 50mm 가까운 집중호우가 단시간에 쏟아져 시내 주요 공사현장과 절개지 등에서 토사가 유출되는 한편 도로 침수와 농경지 침수로 인한 피해가 특징이었다.

2012년 태풍 산바

태풍 차바에 앞서 양산지역에 큰 피해를 준 것은 2012년 태풍 산바였다. 당시 태풍 산바로 입은 전체 피해액은 48억원에 이르는 것으로 집계됐다. 특히 태풍 피해는 공공시설(42억원)에 집중된 것으로 나타났다.

|

| ↑↑ 지난 5일 양산을 휩쓴 태풍 차바는 상북지역에 큰 피해를 준 가운데 양산천 신도시구간 역시 제방 상단까지 물이 차올라 자칫 제방이 무너질 수 있는 아찔한 상황을 연출했다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

|

| ↑↑ 태풍 차바로 가장 큰 피해를 본 상북지역은 하천관리 문제점을 고스란히 드러냈다. |

| ⓒ 양산시민신문 |

홈

사회

홈

사회